ピックアップ

pickup

佐賀県茶業試験場が追求する、美味しいお茶への情熱

佐賀県は嬉野茶で有名なお茶の産地です。その美味しさの秘密を探るべく、リポーターが「佐賀県茶業試験場」を訪れました。ここでは、より良い嬉野茶を作るための研究が日々行われています。

嬉野茶の生葉の原料を研究する「茶樹研究担当」。製茶技術に関する研究を行う「製茶研究担当」。その他には、お茶農家を巡って、新技術の情報提供や伴走支援を行う「普及担当」が活動しています。

お茶を「育てる」研究から始まる

茶業試験場では、まずお茶を「育てる」研究から始まります。一口に「お茶」と言っても、実はたくさんの品種が栽培されているのです。

佐賀県では10種類ほどの品種を栽培しています。

茶葉試験場では、嬉野市で栽培するのに適した品種を選別し、天候や気候など生産者のニーズにあった品種の情報を提供しています。

機械化による効率的な茶畑管理

高齢化などに伴う作業の機械化についても、生産者への情報提供の役割を果たしています。

大型機械が日光遮断用のシートを茶畑に設置している様子を見学しました。この機械は畝の間を進みながら、肥料散布などの管理も可能です。茶業試験場では、これらの機械の利用メリットや省力効果を検証し、生産者へ導入検討の参考データとして提供しています。

お茶の加工技術の研究

茶業試験場では、栽培だけでなく加工技術についても研究を行っています。

茶は生葉を乾燥させて「荒茶」にしてから出荷します。そのため生産者の方は茶園と加工場、どちらも持っている生産者が多いそうです。そのためここでは製茶技術についても研究して情報提供を行っています。

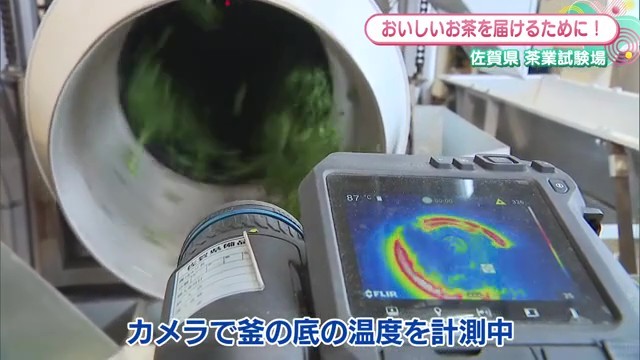

工場内では、回転する機械の中で茶葉が処理されている様子を見学しました。サーマルカメラが設置され、液晶画面には茶葉の温度分布が色で表示されています。「カメラで釜の底の温度を計測中」とのことで、精密な品質管理が行われていることがわかります。

昔は「勘」や「経験」で調整していましたが、技術が発達した今、釜炒りに適した温度を数値化して生産者の方に情報提供しています。

「茶の香りに釜炒りの温度は重要。確かめながら調整している」とのことです。この香りを確認する作業は「長年の経験」を活かしています。

このように長年の経験+データ活用が、美味しい嬉野茶を生み出す秘訣なのです。

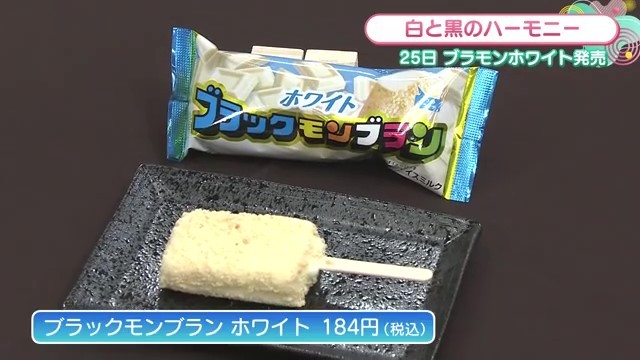

多様化するお茶の種類

茶業試験場では緑茶だけでなく、紅茶、抹茶、釜炒り茶、ほうじ茶、烏龍茶など、様々な種類のお茶の研究・製造が広まっています。

これらの多様なお茶は、嬉野茶の新たな魅力を引き出し、より多くの人々に愛されるお茶を目指しています。

研究の成果が生んだ新茶

研究の成果と想いが詰まった新茶「さえみどり」を試飲しました。リポーターは「甘みを超越した旨味がある」と感想を述べ、その美味しさに感動していました。

茶業試験場の方は、「たくさんの方々にこの嬉野のお茶を飲んでいただき、ファンになっていただきたい。それが農家の励みとなります」と語ります。

佐賀県茶業試験場の取り組みは、単にお茶の研究だけでなく、生産者の支援や消費者の満足度向上にも貢献しています。今後も、より美味しく、より多くの人に愛されるお茶を目指して、研究が続けられていくことでしょう。