ピックアップ

pickup

終戦から80年 佐賀県内で「戦争の歴史を学べる場所」をご紹介

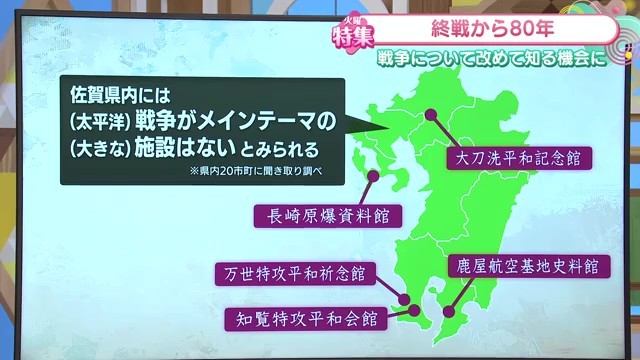

2025年8月15日で終戦から80年を迎える今年、先の大戦の歴史について改めて学びたいという声が高まっています。しかし、佐賀県内20市町への聞き取り調査の結果、太平洋戦争をメインテーマとした"大規模な施設"は存在しないことが明らかになりました。

しかし、大規模な施設以外で戦争について学べる資料館などが佐賀県にもあります。実際に取材してきました。

戦争をテーマとした大規模施設は県内に存在せず

九州の隣県を見渡すと、戦争について学べる施設があります。

- 長崎市の原爆資料館

- 福岡県の大刀洗平和記念館

- 鹿児島県の知覧特攻平和会館や万世特攻平和祈念館、鹿屋航空基地史料館

など、隣県には戦争の歴史を体系的に学べる施設が複数存在します。これらと比較すると、佐賀県内の状況は対照的と言えるでしょう。

太良町歴史民俗資料館で見つけた常設展示

県内で数少ない常設展示を行っているのが、太良町の歴史民俗資料館です。

町役場のそばにあるこの施設では、一部のスペースではありますが、戦争関連の品物が常設で展示されています。当時使われていた水筒や救命胴衣、航空機の破片とみられるものなどが並び、訪問者に当時の様子を伝えています。

このような常設展示を行っている市町は県内では少数で、戦争に関する資料を常時見学できる機会は限られているのが現状です。

目達原駐屯地に眠る特攻隊の記憶

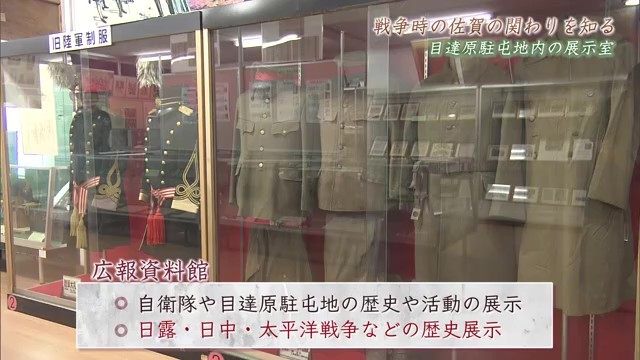

佐賀県内で戦争の歴史を学べる貴重な場所として注目されるのが、陸上自衛隊目達原駐屯地内の広報資料館です。ここには、大刀洗飛行場の目達原分校として機能していた当時の歴史的資料が展示されています。

本村浩和広報室長によると、「日露戦争、日中戦争、太平洋戦争の歴史に関する資料、特に大刀洗飛行場の目達原分校として、この地から特攻で旅立って行かれた方々の品々も展示している」といいます。

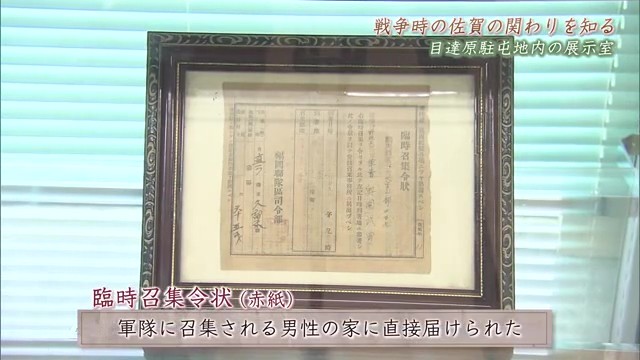

展示される特攻隊員の遺品

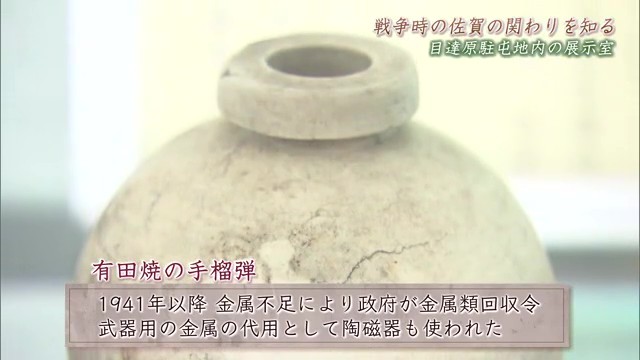

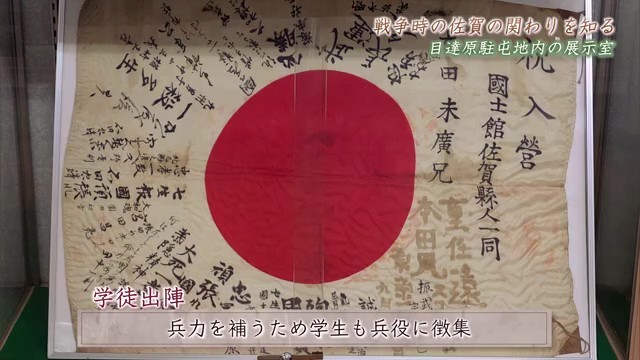

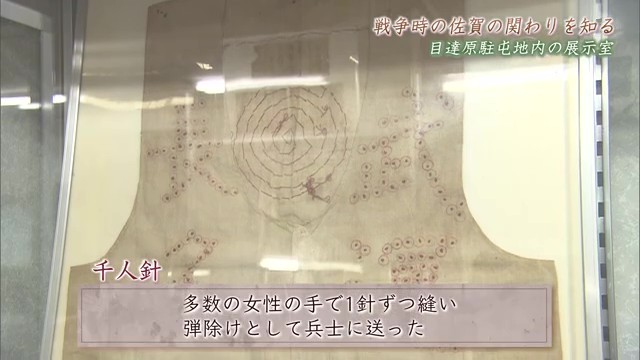

展示されているのは、特攻隊員たちの写真、臨時召集令状(いわゆる赤紙)、有田焼の手榴弾、学徒出陣の寄せ書き、千人針などです。赤紙は経年劣化で色あせているものの、日時や到着地が記されており、一枚の紙が人々の運命を左右した重さを物語っています。

戦時下の代用品と家族の思い

有田焼の手榴弾は、政府が金属回収令を公布し、お寺の鐘や家庭の鍋、子供たちのおもちゃまで回収して武器・弾薬用の金属を確保した際に、代用品として陶器に注目が集まり製造されたものです。

学徒出陣の寄せ書きは、国士舘の佐賀県人一同から出撃する人たちに向けて書かれたもので、未来ある若者たちが戦地に赴かなければならなかった現実を示しています。

千人針については、多数の女性の手で1針ずつ縫い、弾除けとして兵士に送ったものです。

本村室長は「出撃される方の故郷では、お母さんやその地域の婦人会の方々が、無事帰って来れるようにとの思いを込めて、一針一針縫っていた」と説明しています。

「陸上自衛隊目達原駐屯地内の広報資料館」見学について

なお、この施設の見学には事前連絡と日程調整が必要で、自衛隊佐賀地方協力本部への電話での調整が求められます。

- 連絡先:自衛隊佐賀地方協力本部

- TEL:0952-24-2291

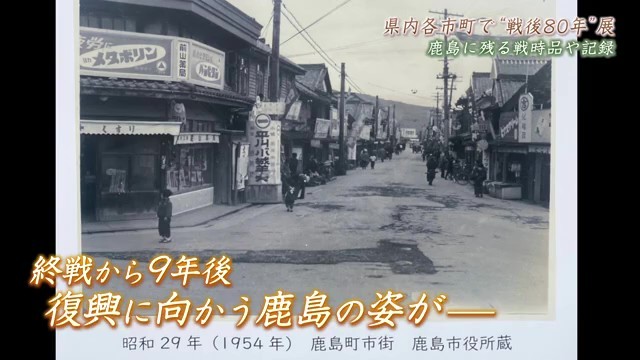

鹿島市で開催される「復興する鹿島」展

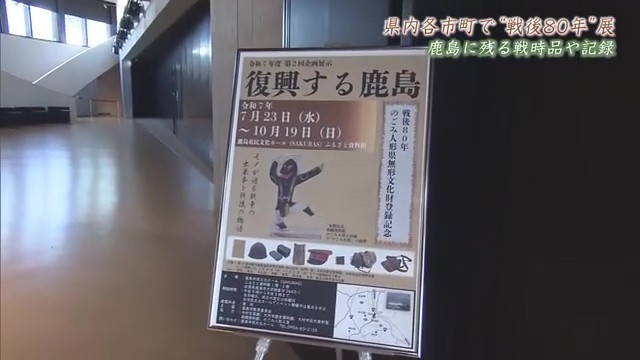

鹿島市民文化ホール・サクラスでは、終戦80年を記念して期間限定の企画展「復興する鹿島」が開催されています。

今では有名な鹿島ののごみ人形。こちらは、戦後復興の象徴として展示しています。

鹿島市教育委員会の植田紘正氏によると、「戦争が終わった後の復興を主にテーマにしていますが、復興する前に何が起こったか、何から復興しなければいけないかを十分に知っていただく必要があります」として、戦時中から戦前に使われた武器や戦争関連物品を展示しています。

市民生活に入り込んだ戦争

展示品には、一般市民が使用していた鉄帽、防毒面(ガスマスク)、防空頭巾、出兵しなかった学校生徒や年配者が訓練に使った木銃などがあります。これらは戦争が一般市民の生活に深く入り込んでいたことを物語っています。

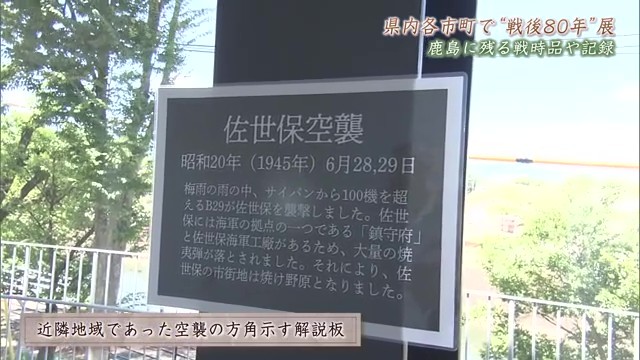

円形構造を活かした展示

特徴的なのは、サクラスの円形構造を活かした展示方法です。2階は窓沿いの360度に展示が配置され、空襲があった街の方角に対応する形で解説板が設置されています。鹿島市は直接空襲を受けなかったものの、有明海沿岸の大牟田、佐賀市、鳥栖市、近くでは大村、佐世保などで大規模な空襲が行われた歴史を学ぶことができます。

鹿島市民が体験した戦争

植田氏は、「鹿島市では空襲自体は直接受けていませんが、徴兵で戦地に行ったり、学徒動員によって大村市の海軍工廠に工員として連れて行かれた人が、行った先で空襲で亡くなったりしました。今の鹿島市の酒蔵も軍事工場として転用され、市民生活に大きな影を落としました」と説明しています。

復興する鹿島展

- 日付:2025年10月19日(日)まで ※月曜は基本休み

- 時間:午前9時~午後5時まで

- 場所:鹿島市民ホール

- 入場料:無料

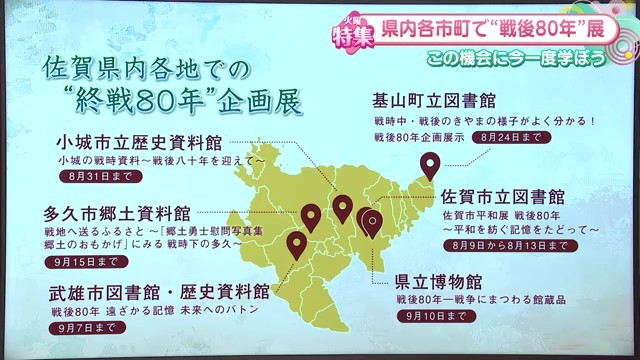

県内各地で広がる終戦80年企画展

終戦80年の節目を迎え、佐賀県内の複数の市町で期間限定の企画展が開催されています。

- 小城市立歴史資料館では「小城の戦時資料~戦後八十年を迎えて~」(8月31日まで)

- 多久市郷土資料館では「戦地へ送るふるさと~『郷土勇士慰問写真集 郷土のおもかげ』にみる戦時下の多久~」(9月15日まで)

- 基山町立図書館では「戦時中・戦後のきやまの様子 戦後80年企画展示」(8月24日まで)

- 佐賀市立図書館では「佐賀市平和展~平和を紡ぐ~」(8月13日まで)

これらの企画展は、各地域の戦争体験や戦後復興の歩みを地域密着型で紹介しており、県民が身近な場所で戦争の歴史を学ぶ機会を提供しています。

平和の尊さを考える一助として

目達原駐屯地の本村室長は、「この展示物を見ていただいて、我々自衛官もそうですが、この地で起きたことやその当時生きてきた人たちの思いを展示物から感じていただき、平和の尊さについて考える一助になれば幸いです」と話しています。

また、鹿島市の植田氏は、「今、世界的にもいろんなところで戦争が行われていて、日本も関係のない話ではないので、一層こういうところで考えを深めていくのは今だからこそ大事です」と指摘しています。

佐賀県内には大規模な戦争博物館こそありませんが、各地に点在する展示施設や企画展を通じて、地域に根ざした戦争の記憶を学ぶことができます。終戦から80年が経過し、戦争体験者の高齢化が進む中、これらの施設が果たす役割はますます重要になっています。

私たちは今、平和な時代を生きていますが、この平和は決して当たり前のものではありません。80年前の戦争と戦後復興を通じて築き上げられた現在の社会を、改めて見つめ直す機会として、これらの施設を訪れてみることの意義は大きいのではないでしょうか。