ピックアップ

pickup

トランプ関税が佐賀ブランドに与える影響 日本酒と佐賀牛の輸出戦略を探る

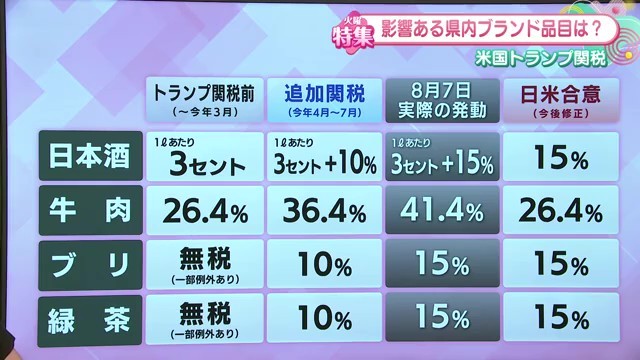

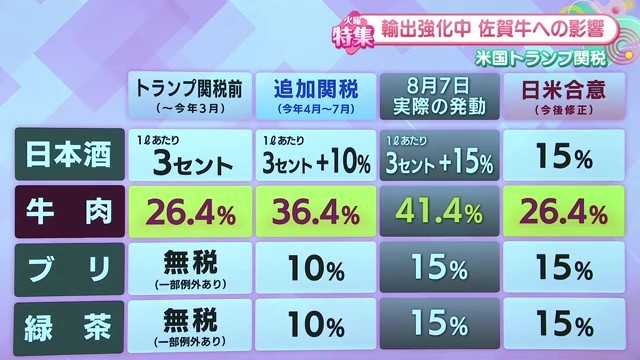

混乱を招いたトランプ関税の変遷

第2次トランプ政権が1月20日に発足して以来、対日関税政策は目まぐるしく変化しました。

4月2日:日本に対する相互関税24%の課税を表明

4月5日:24%の発動を90日間延期するも、全品目にベースライン関税10%を発動

7月9日:方針を24%から25%に変更

7月23日:日米政府間合意で「相互関税15%・負担軽減措置あり」と日本政府が説明

8月7日:実際には一律15%上乗せの形で実施

8月8日:一律15%で負担軽減措置ありの形に修正される見通し

弓記者によると、「アメリカが輸入する金額が大きい国に対して交渉で、その国ごとに税率水準を決めるのを相互関税と言います」とのことで、7月23日の日米合意では「関税率は一律15%で、もともとの関税率が15%を超えるものについては負担軽減措置が取られ従来の関税率に戻る」と説明されていました。

日本酒業界への影響:天山酒造の事例

輸出状況と関税の変化

日本酒の関税変化

- トランプ関税以前:1リットルあたり3セント

- 4月以降:基本関税10%を上乗せ

- 8月以降:一律15%の関税で着地する見通し

現場の声:七田社長の見解

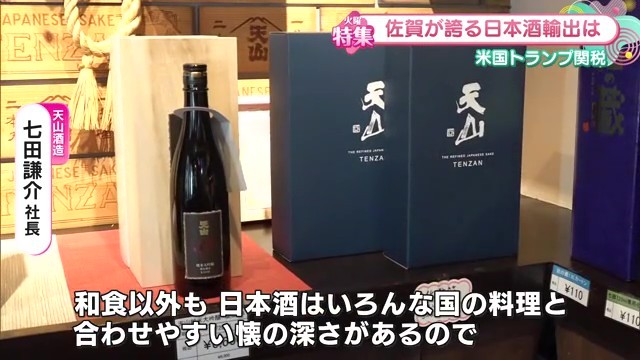

小城市の「天山酒造」は海外25カ国ほどに販売しており、アメリカ向けが3割強と最も多い輸出先となっています。

七田謙介社長は関税の影響について、「私どもから直接インポーターさんへの提示は全く変わらなくて、ただその先、インポーターさんからお客様に届ける際に価格転嫁するかしないかという判断がありました。弊社の取引先のインポーター様はその部分を吸収されて価格には転嫁されませんでしたので、そこまで影響は今のところなかった」と現状を説明しました。

新たな戦略:付加価値向上への取り組み

アメリカ市場では関税の影響ですべての物価上昇が予想される中、七田社長は今後の戦略について語りました。

「消費マインドが冷え込むのではないかという懸念があります。レストランでの消費もそうですし、それに対して、地域性だったり蔵のストーリーだったり商品価値を乗せて伝えていかないといけない」

さらに、「これまでできていなかった部分として、日本酒は和食を中心に展開していましたが、日本酒はいろんな国の料理と合わせやすいという懐の深さがあります。アメリカの他の国の料理と組み合わせながら提案していく必要があります」と、新たな市場開拓への意欲を見せました。

弓記者は「アメリカ国内で日本酒を嗜む人はまだ所得の高い層が多いということで、現状売り上げには大きく影響は出ていませんが、日本酒をまだ知らないアメリカの人たちにはハードルが高くなってしまうかもしれません」と分析しています。

佐賀牛への影響:JAさがの対応

深刻な関税負担

佐賀牛を含めた牛肉への関税の影響は深刻です。

牛肉の関税変化

- トランプ関税前:26.4%

- 4月以降:基本関税10%上乗せで36.4%に

- 日米合意:一律26.4%の関税で着地する見通し

現場の対応:混乱と調整

JAさが畜産部の安藤治正部長は、「36.4%や、プラス25%という不安はありましたが、年明け以降、3月、4月も失速することなく、前年を上回って今のところ輸出ができている状況です」と現状を説明しました。

一昨年から去年にかけ、県内で牛肉を輸出用に処理できる施設が始動し、生産から輸出まで県内で完結できる体制を整えた矢先にトランプ関税問題が浮上しました。

安藤部長は混乱の様子について、「当初交渉が始まった時には返品や港で止まったり、向こうで止まったりと非常に混乱していました。月間10頭アメリカ向けで屠畜をしようというのが、対米には向けられないということがあって他国に向けたという実態もありました」と振り返りました。

輸出拡大への意欲と多角化戦略

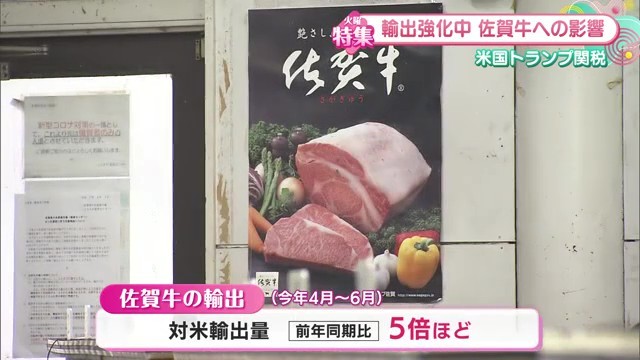

今年度に入り、佐賀牛の輸出量は対前年比で5倍ほどに増え、勢いづいていました。安藤部長は今後の展望について次のように語りました。

「日本の数十倍の国土と数倍の人口がある北米市場は魅力的だと考えています。佐賀牛はまだまだ未開発の地域があるので伸ばしていきたいというのが1つ。また、近隣のアジア諸国ではすでに佐賀牛の認知をいただいているところがあるので、近隣のところでしっかりと今以上に強化をしていきたい」

国内消費者への意外な影響

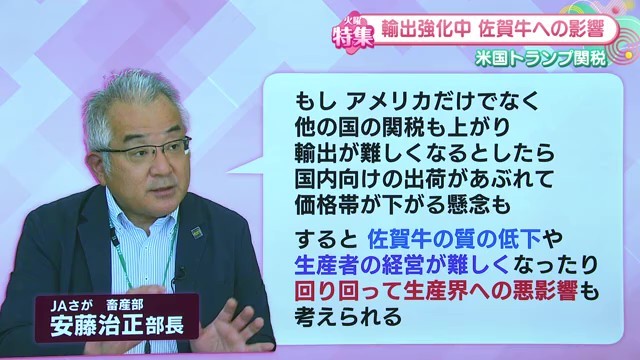

関税や輸出の話は海外の消費者にとっての価格の話で、日本での消費者には関係ないのではないかと思う人もいるかもしれません。しかし、安藤部長は重要な指摘をしています。

「もしアメリカだけでなく他の国の関税も上がり輸出が難しくなるとしたら、国内向けの出荷があぶれて価格帯が下がり、そうすると佐賀牛の質の低下や生産者の経営が難しくなったり、回り回って生産界への悪影響も考えられる」

弓記者も補足します。「従来は国内を中心に事業展開していた企業が輸出を強化している背景には、少子高齢化など、日本国内の市場の縮小があります。輸出によって消費量を伸ばすことで日本国内での価格も安定し、私たちの食卓が支えられている面があるということも見逃せません」

地域全体で支える佐賀ブランドの未来

他業界との共通課題

コメンテーターは他業界との共通点を指摘しました。「本の業界についても同じことが言えると思います。本の値段が徐々に上がっていく中で、どうやったらそのちょっと高くなったものを買っていただけるかという付加価値の付け方、うちの店で買ってもらえたらこれがありますよという風に、業界全体として、いろんな業界で課題になっていることではないかと思います」

県民全体での取り組みの必要性

「今回紹介した佐賀牛と日本酒は佐賀の誇るブランドですが、小売店とかメーカーだけが付加価値について考えるのではなく、アイデアを出すというところは、佐賀という1つの地域みんなで考えていく必要があるのかもしれません」と、地域全体での取り組みの必要性を強調しました。

まとめ:真の競争力を持つ佐賀ブランドへ

今回の取材を通じて浮かび上がったのは、関税問題が単なる貿易の話に留まらず、県内産業の将来に大きく関わる課題だということです。日本酒も佐賀牛も、佐賀県が誇るブランドとして、県内の生産者の景気に大きく影響する重要な産業です。

佐賀県の代表的なブランド産品が直面する課題は、生産者だけでなく県民全体で支え、新たな価値創造に取り組むことの重要性を改めて浮き彫りにしています。関税という外的要因に左右されない、真の競争力を持った佐賀ブランドの構築が求められています。