ピックアップ

pickup

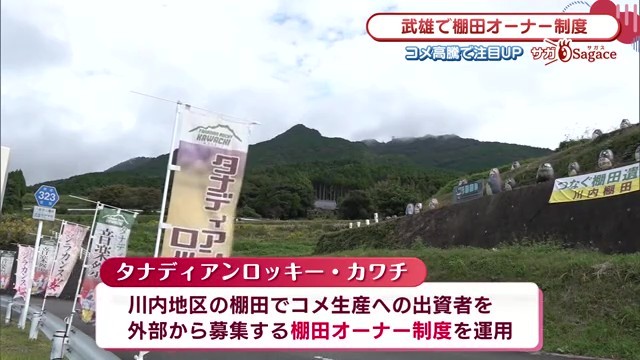

米高騰時代の新たな選択肢「棚田オーナー制度」 武雄市で農家でなくても自分の米が作れる取り組みが注目

米価格高騰で再注目される棚田オーナー制度

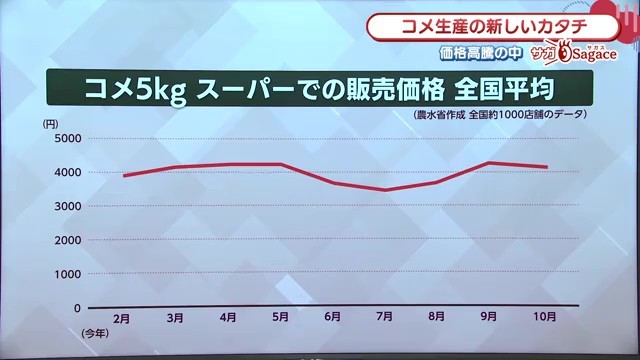

2025年の米の店頭価格は、政府が備蓄米を放出した6月に一時的に値下がりしたものの、9月からは再び高い状態に戻っています。こうした米価格の高騰を背景に、農水省も推進する「棚田オーナー制度」への関心が高まっています。

体験と収穫を楽しむオーナーたち

9月末の稲刈りの日、あぜ道を歩いていたのは今年新しく棚田のオーナーになった人たち。福岡市のとある企業の社員とその家族が、地元住民に教わりながら人生初の稲刈りを体験していました。

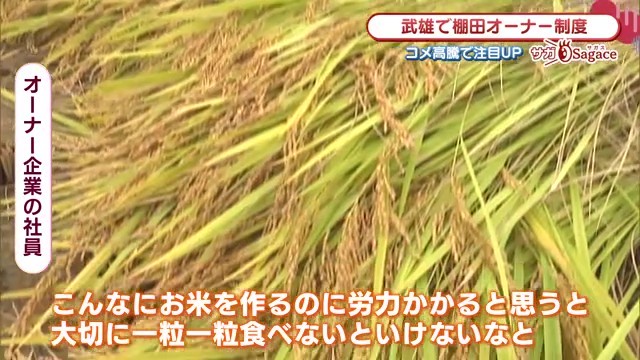

米作りの大変さと有り難みを実感

体験を通じて、参加者たちは米作りの苦労を身をもって感じていました。ある女性は「やってみてやっぱり大変ですね。こんなにお米を作るのにこんなに労力かかるんだと思うと、大切に一粒一粒食べないといけないなと思いました」と話します。

また、「田植えの時も、一苗一苗丁寧に植えていかないと、倒れていくんだろうなというのもあって、手で植えることで、お米の有り難みがすごくよく分かったなって感じがしました」と、手作業の体験が米への感謝の気持ちを深めたことを語りました。

小さな子どもも「楽しかった」と稲刈り体験を満喫し、「鮭おにぎりを食べたいです」と自分たちが育てた米で作るおにぎりへの期待を膨らませていました。

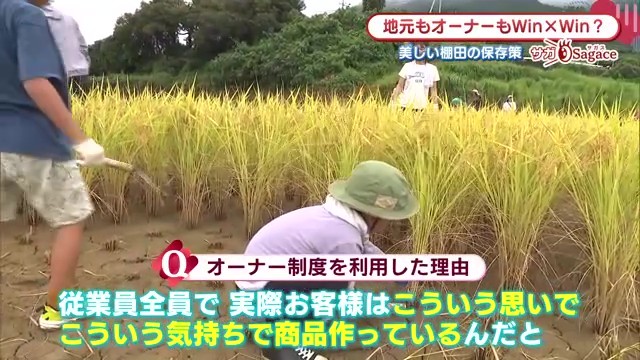

企業にとっての付加価値

参加した企業の幹部は、オーナー制度を利用する理由について興味深い話をしてくれました。「ウェブ広告会社をやっているんですけれども、ウェブ広告会社ってものを売るのが商売なんですけども、ものの良さっていうのを実際に触れてみるってことはあんまりなかったりするもんなんですけども」

続けて、「こうやって従業員全員で、実際お客様はこういう思いで、こういう気持ちで商品作ってるんだよっていうところを実際に触れた上で、我々が広告として発信していくっていうこと自体は、すごく有益なことなんじゃないかなと思って、この事業に取り組んでいる」と説明しました。

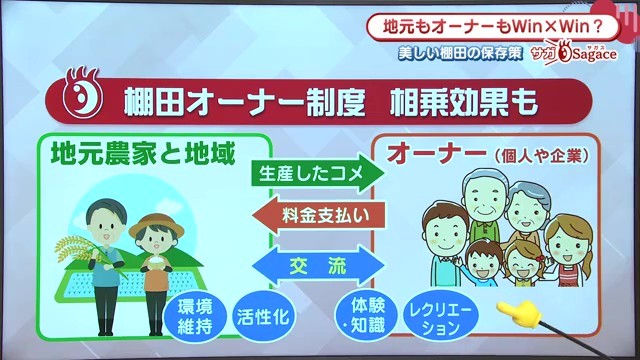

オーナー制度の仕組みと成果

オーナー費用は1アールあたり年間3万円。この棚田では1アールあたり平均で40キログラムほどの白米が収穫でき、それを自分の米として受け取ることができます(玄米30キログラムを最低保証)。

オーナーは田植えの日と稲刈りの日に来て手伝う体験ができ、それ以外の日頃の管理は地元の人たちが行います。この企業では、社員とその家族が非日常を体験するという付加価値も得ているのです。

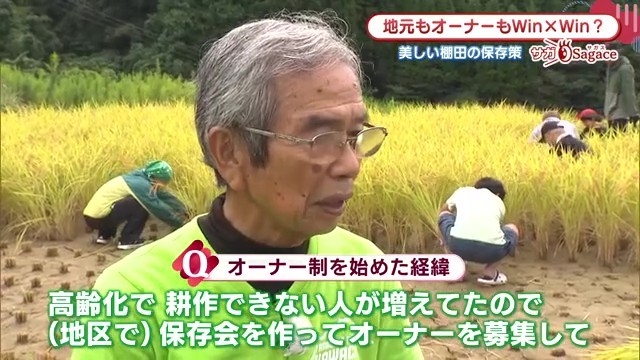

地域を救った棚田オーナー制度

制度を立ち上げた向井健作さんは、始めた経緯について「ずっと高齢化して、作れない人が増えてきたので、保存会で受けて、オーナーさんを募集して。平成30年に立ち上げて、令和元年から始めた」と説明します。

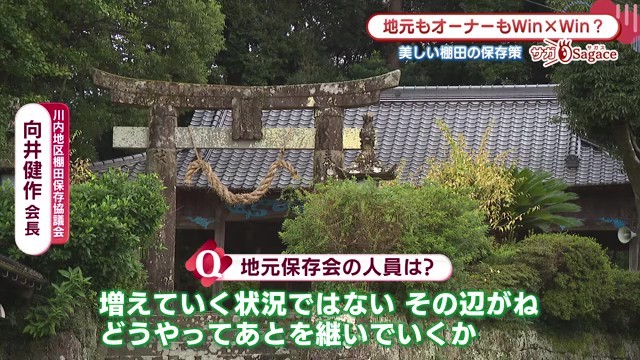

「この一角全部荒れ地だったんですよ、この一角は」と振り返る向井さん。開始当初は9組だったオーナー数は、7年目の今年には22組にまで増加しました。

米の価格高騰の影響について向井さんは「去年の暮れくらいから増えてきました。だから一応準備はしていたけど、それ以上にオーナーさんの希望があって、ちょっとお断りして、また来年できればと(話して)」と、想定を超える申し込みがあったことを明かしました。

地域活性化と交流の輪

この取り組みは米の生産だけにとどまりません。オーナー募集のPRのために始めた音楽祭は今年で8回目を迎え、棚田の上で「愛を叫ぶ」イベントも新たに始まりました。

向井さんは「福岡と関係人口、交流人口増やすのに少しは貢献しているかなと」と話し、「オーナーの皆さんはもう基本的にここは第二の故郷と言ってもらってますから。それが一番うれしい」と笑顔を見せます。