ピックアップ

pickup

430年の歴史を守る最後の窯元「黒牟田焼」が3連休に民陶火まつりを開催

武雄の山里に残る最後の黒牟田焼窯元

武雄市北部の武内町真手野地区。緑豊かな自然に囲まれたこの場所に、400年以上の歴史を誇る黒牟田焼の里があります。

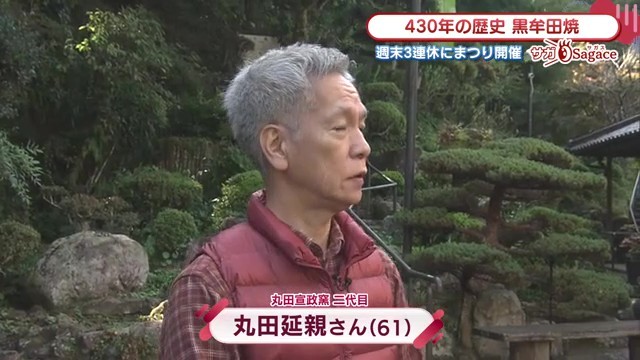

「黒牟田焼」と大きく書かれた看板が迎える工房で、現在も残る丸田宣政窯の二代目、丸田延親さんが伝統の技を守り続けています。

黒牟田焼は土から作る「陶器」の一種で、その製作過程には職人の繊細な技術が随所に込められています。

リズムと感覚が生み出す伝統の技術

丸田さんの作業を見ていると、すべての工程にリズムと長年培った感覚が息づいていることがわかります。

「中の空気を抜いたり粘土の硬さを一定にする工程の作業をします。これもリズミカルにやらないとうまくいかないです」と丸田さん。ポンポンと軽やかに見える作業も、実は相当な力を要する繊細な技術です。この作業はわずか1分ほどで完了しますが、「中はもう完全に空気がない状態です。あると、ろくろ成型の時に作りにくいです。割れます」と、短時間の中に職人の技が凝縮されています。

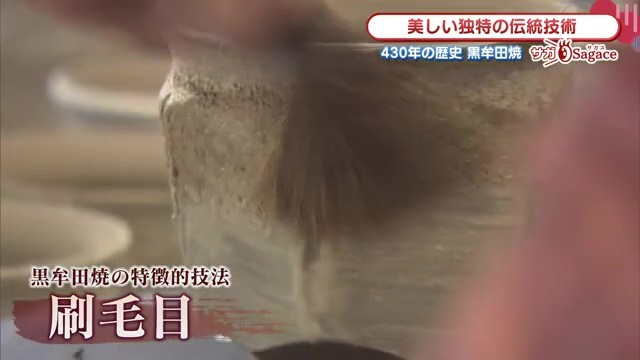

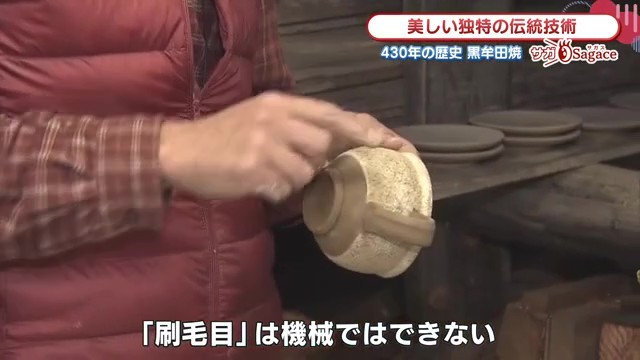

黒牟田焼ならではの独特な技法「刷毛目」

黒牟田焼の特徴的な技法の1つが、刷毛で表面に凹凸を入れる「刷毛目」です。「これもリズムが無いとダメなんですよ」と丸田さんが語るように、一定の間隔でポンポンとリズミカルに刷毛を当てていく作業は、機械では決して再現できない手作業ならではの技術です。

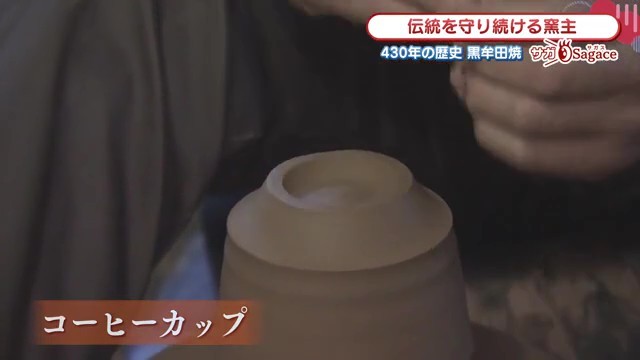

繊細な取っ手付けと素焼きの工程

コーヒーカップの取っ手を付ける作業も、黒牟田焼の繊細さを物語る工程の一つです。「これをちょっと逆楕円にするんですよ。高温で焼くので、これが焼いた時に引っ張って来る。この状態にしておけば、ちょうど焼いた時にこれがまん丸になります」。焼成による変化を見越した緻密な計算が、美しい仕上がりを生み出しています。

一つ一つに込められた職人の心

「私の手で作ったものですので、一切型とかじゃありませんので」と丸田さんが語るように、すべての器が手作業で生み出されています。「機械生産ではできない工程がありますので、そこに良さがあるんですよね。1個1個自分の気持ちが入っていますので」。

現代では手間暇かかった製品の価値が見直される傾向にあり、「今のお客さんというのは、手間暇かかったものが、若干値段上っても、そっちの方が売れますね」と時代の変化を実感しています。

「ここの器は料理が美味しく見えるねと言われる時は嬉しいですね」。職人冥利に尽きる瞬間です。

400年の歴史を物語る「物原山」

窯のすぐ裏には、黒牟田焼の長い歴史を今に伝える貴重な場所があります。「土師場物原山という焼き物を捨てて小山になった山です」と丸田さんが説明する通り、400年弱もの間、焼き物を捨て続けてできた山です。

「昭和初期までこの山に焼き物どんどん捨てて。昔はこの集落に300人、人が住んで、『焼き物銀座』と言われるくらい黒牟田焼は非常ににぎわったと言われています」。現在は自然と同化し、木々が生い茂るこの場所は、まさに歴史の証人として静かに佐賀の伝統工芸の栄枯盛衰を物語っています。

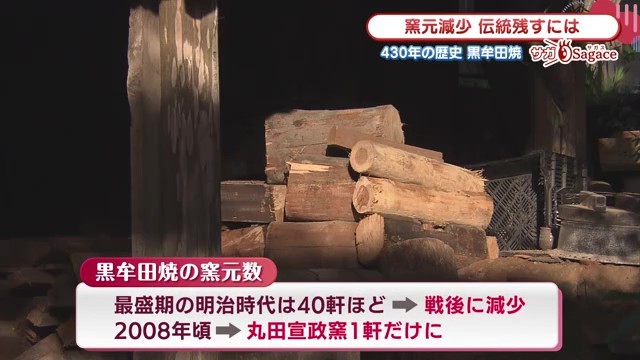

窯元減少の危機と継承への決意

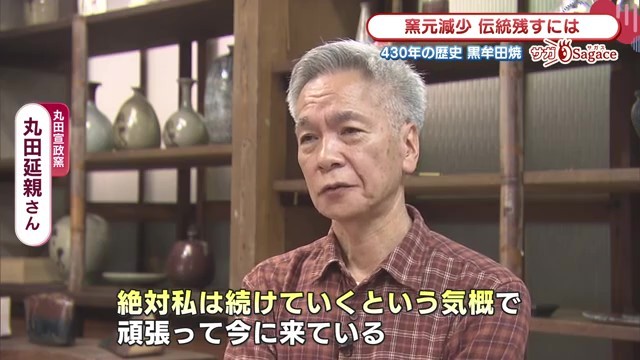

明治時代には40軒ほどの窯元があった黒牟田焼ですが、戦後次第に減少し、2008年頃には丸田宣政窯1軒だけになってしまいました。

「うちの父が病気をしたんですよね。それでやっぱりリーダーシップを取る人がいなくなったというのもちょっとあります。で、そしてまたその時ちょうど景気的にも悪い時だったかもわからないですね」

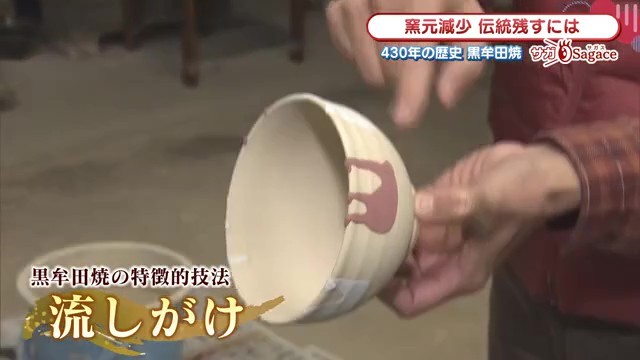

黒牟田焼だけの特別な技法「流しがけ」

絵付けの工程にも、黒牟田焼ならではの独特な技法があります。「流しがけ」と呼ばれるこの技法は、「このような流しですね。ここにちょっと少量入れまして、ここにかけていきます。このときにこう割れないといけないんですよ。これが難しいんです」と丸田さんが説明するように、高度な技術を要する作業です。

「流しがけですね、これはどこに行ってもうちしかありませんので。これがあれば黒牟田焼の丸田宣政窯のだと言われるくらいの第一の特徴です」。この技法こそが黒牟田焼のアイデンティティを決定づける重要な要素なのです。

人との出会いとふれあいを大切に

1軒だけになっても毎年「火まつり」を開催できたのは、友人たちが手伝ってくれたおかげだと丸田さんは感謝しています。「私の父がいつも出会いとふれあいですね、それを大事にせんといかんといつも言っておりました」

市内の学校で焼き物の授業をするなど、窯の外での活動にも積極的に取り組む丸田さん。伝統技術を次世代に伝える活動も怠りません。

未来への継承と希望

第36回民陶火まつり開催情報

- 開催期間: 11月22日(土)~24日(月祝)

- 時間: 午前9時~午後5時

- 場所: 黒牟田焼・丸田宣政窯(武雄市武内町真手野24767)

限定品や日用食器など約1500点が並び、伝統の黒牟田焼に現代風の色合いやデザインを取り入れた作品も展示されます。窯内の日本庭園も開放され、紅葉を楽しむこともできます。

430年の歴史と伝統を一人で背負い続ける丸田さんの姿は、佐賀の伝統工芸の重要性と、それを守り抜く職人魂の尊さを私たちに教えてくれます。今回の民陶火まつりは、そんな貴重な伝統技術を間近で見学して、実際に作品に触れることができる絶好の機会なんです。ぜひ足を運んで、手作りの温もりと職人の技術の素晴らしさを体感してください。