ピックアップ

pickup

佐賀県民が実践する「未来につながるちょっといいこと」~SDGsは身近な行動から始まる~

県民が最も意識するのは「エコ活動」

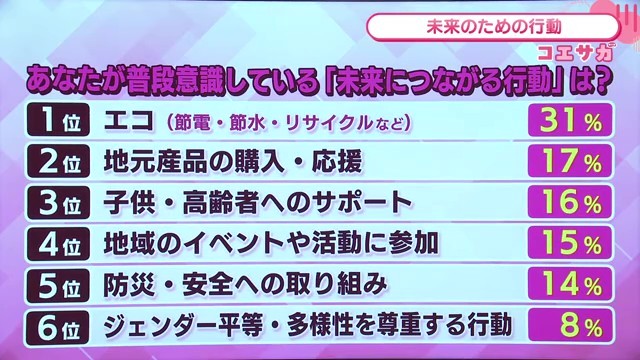

番組が実施したアンケートでは、「あなたが普段意識している未来につながる行動」について調査しました。その結果、第1位は「エコ(節電・節水・リサイクルなど)」が31%でトップとなりました。

続いて第2位は「地元産品の購入や応援」で17%、第3位は「子どもや高齢者へのサポート」で16%、第4位は「地域のイベントや活動に参加」で15%、第5位は「防災や安全への取り組み」で14%、第6位は「ジェンダー平等や多様性を尊重する行動」で8%という結果でした。

リポーターは「1位はやはり『エコ』で31%!節電やリサイクルなど、身近なところから意識されていますね。そして注目なのが、2位の『地元産品の購入』や、3位・4位の『人や地域へのサポート』です。『環境』だけでなく、『地域経済』や『人とのつながり』を大切にすることが、良い未来につながると考えている方が多いようです」とコメントしました。

「楽しみながら続ける」がエコ活動のコツ

1位となったエコ活動について、県民からは具体的な取り組み事例が多数寄せられました。

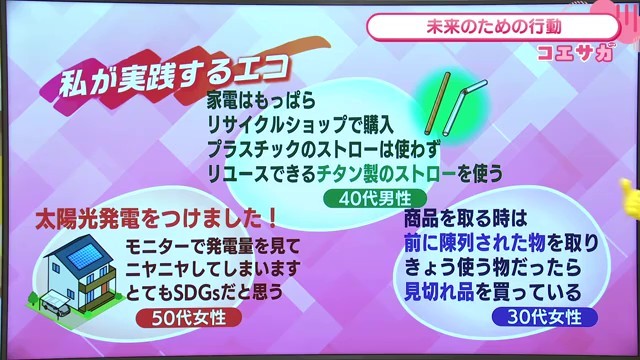

50代女性からは「太陽光発電をつけました!モニターで発電量を見てニヤニヤしてしまいます。とてもSDGsだと思う」という声が届きました。この「ニヤニヤしてしまう」という表現に注目したリポーターは、「『我慢しなきゃ』じゃなくて、『発電して得したな』とか『リサイクルショップでいいの見つけた!』って楽しむこと。これこそが、長く続ける一番のコツかもしれません」と解説しました。

40代男性からは「家電はもっぱらリサイクルショップで購入。プラスチックのストローは使わず、リユースできるチタン(金属)製のストローを使う」という徹底したリサイクル志向の取り組みが紹介されました。

また、30代女性からは「商品を取る時は前に陳列された物を取り、今日使う物だったら見切れ品を買っている」という、フードロス削減につながる買い物方法も共有されました。

裏庭に穴を掘るだけ?究極のエコ活動

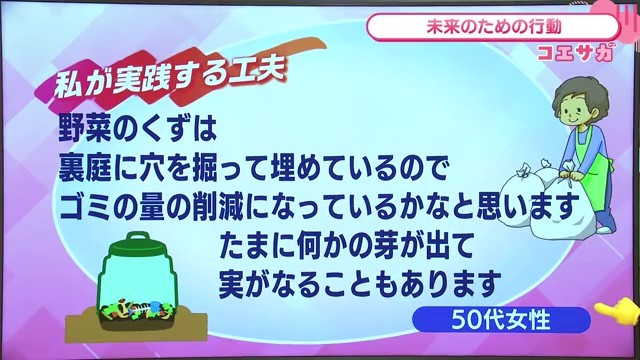

生ごみ削減の工夫として、50代女性から驚くほどシンプルな方法が紹介されました。「野菜のくずは裏庭に穴を掘って埋めています。ゴミの量の削減になっているかなと思います。たまに何かの芽が出て実がなることもあります」という投稿です。

この取り組みについてリポーターは、「『裏庭に埋めるだけ』!これなら専用の容器も要りませんし、すぐにマネできそうですよね。しかも『たまに実がなる』っていうおまけ付き。まさに究極の循環です」と評価しました。

出演者の一人も「ネギとかも全部切らずに根の部分をもう1回水に挿しておくと水耕栽培でもう1回出てきたりとか」と、野菜の再利用について実体験を語りました。

子どもの笑顔が未来へのエネルギー

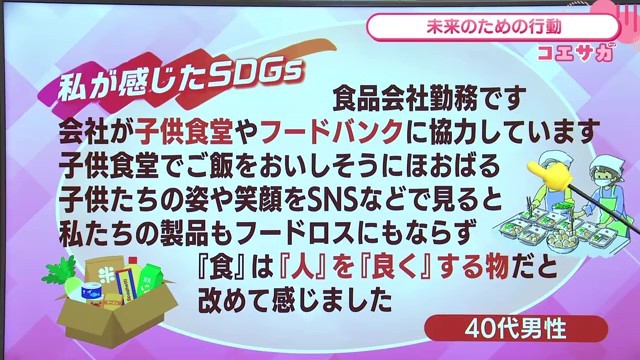

県民から寄せられた「人へのサポート」に関する取り組みでは、心温まるエピソードが紹介されました。

食品会社勤務の40代男性からは、「会社が子供食堂やフードバンクに協力しています。子供食堂でご飯を美味しそうにほおばる子供達の姿や笑顔をSNS等で見ると、私たちの製品もフードロスにもならず、『食』は『人』を『良く』する物だと改めて感じました」という声が届きました。

リポーターは「素敵ですね。子どもたちの笑顔が、未来への一番のエネルギーになっているんですね。自分の仕事が、フードロス対策にもなり、地域の子どもたちも笑顔にする。まさに未来につながるアクションです」とコメントしました。

高齢化社会への課題と多様性への取り組み

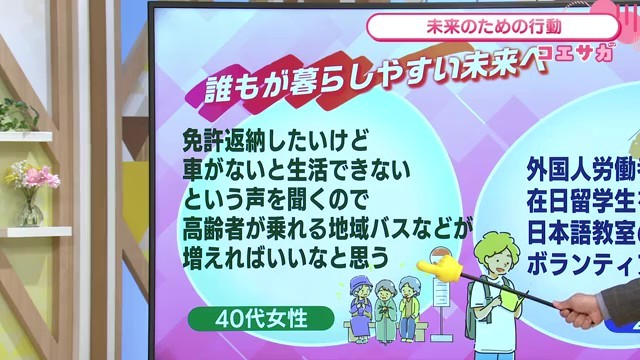

防災・安全や多様性の尊重についても、県民から切実な声が寄せられました。

40代女性からは「今の時代、高齢者による車の事故が増えているのが現実。免許返納したいけど、車がないと生活できないという声を聞きます。なので、高齢者が乗れる地域バスなどが増えればいいなと思う」という提案がありました。

この声についてリポーターは「一見行政への要望のようにも見えますけど、実はこれ、SDGsの目標⑪『住み続けられるまちづくりを』そのものなんです。車が運転できなくなっても、その土地に住み続けられるようにする。誰一人取り残さない交通手段を整えることも、佐賀の未来を守るための大切なアクションなんですね」と解説しました。

「温故知新」が未来への鍵

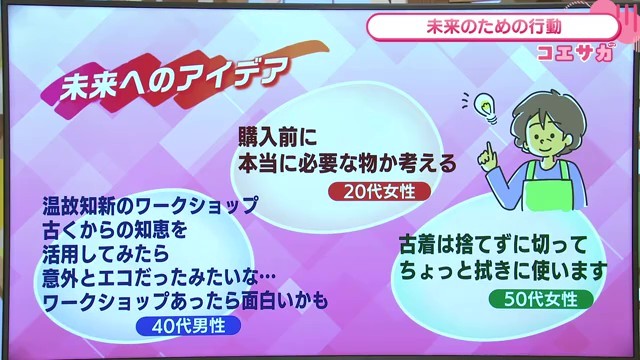

番組の最後には、県民から寄せられた「未来へのアイデア」が紹介されました。

20代女性からは「購入前に本当に必要な物か考える」という基本的ながら重要な提案、50代女性からは「古着は捨てずに切って、ちょっと拭きに使います」という再利用の工夫が寄せられました。

特に注目されたのは、40代男性からの「温故知新のワークショップ。古くからの知恵を活用してみたら意外とエコだったみたいな…ワークショップあったら面白いかも」という提案でした。

リポーターは「最新技術もすごいですが、おじいちゃんおばあちゃんがやっていた『もったいない精神』や『工夫』を見直すことが、実は一番のエコで、未来につながるヒントになるのかもしれません」とまとめました。

まとめ:日常の小さな優しさが未来を変える

番組を通じて明らかになったのは、SDGsは決して特別なことではなく、私たちの日常生活の中にある小さな工夫や優しさの積み重ねだということです。

リポーターが最後に語った「特別なことじゃなくても、毎日の暮らしを楽しんだり、目の前の人に優しくしたりすることが、一番の『未来への種まき』になっているのかもしれませんね」という言葉は、佐賀県民の温かな心と行動力を象徴するメッセージとなりました。

佐賀県民一人ひとりの「ちょっといいこと」が積み重なって、より良い未来を作っていく。そんな希望に満ちた取り組みが、今日も県内各地で続けられています。