ピックアップ

pickup

佐賀県民も驚愕!「離合」「つ」は方言だった?視聴者の疑問から判明した言葉の意外な真実

視聴者の疑問から始まった言葉の謎

今回の調査は、視聴者さんから届いた一通の依頼がきっかけでした。

「大阪の人に『離合』が通じなかった。これは方言なのでしょうか?」という疑問を抱いた視聴者さん。「当たり前のように離合って使ってて、大阪の人には通じなかったんですよ」と話します。

県外出身のアナウンサーに聞いてみると...

佐賀に来てまだ4ヶ月という静岡県出身の安藤アナウンサーは「離合?りんご?」と首をかしげる反応。

車同士がすれ違う時の表現について聞くと「すれ違う」という答えが返ってきました。大阪出身の視聴者に続き、静岡出身の安藤アナも「離合」という言葉を知らないという結果になりました。

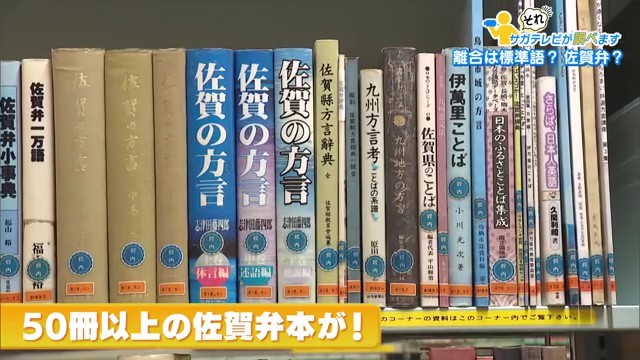

図書館調査で見えた意外な事実

佐賀市立図書館で本格的な調査を開始すると、方言コーナーには50冊以上もの佐賀弁関連書籍が並んでいることが判明。しかし、膨大な量の書籍をスタッフと一緒に調べても、意外な結果が待っていました。

「何冊も探してみたんですけども、佐賀弁の本には『離合』という言葉はありませんでした」とリポーター。これは方言ではなく標準語なのではという疑問が浮上します。

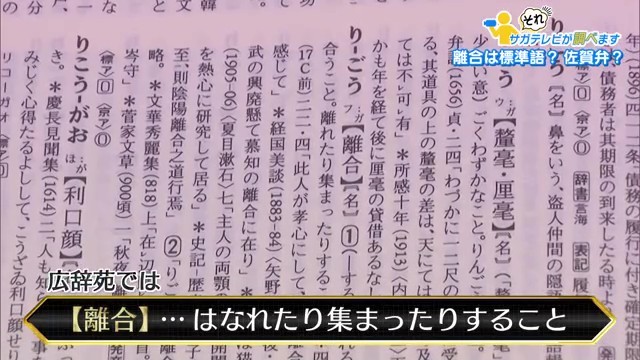

そこで広辞苑を調べてみると、確かに「離合」という言葉が掲載されていましたが、佐賀県民が使う「車のすれ違い」を表す意味ではありませんでした。

専門家が明かした驚きの真実

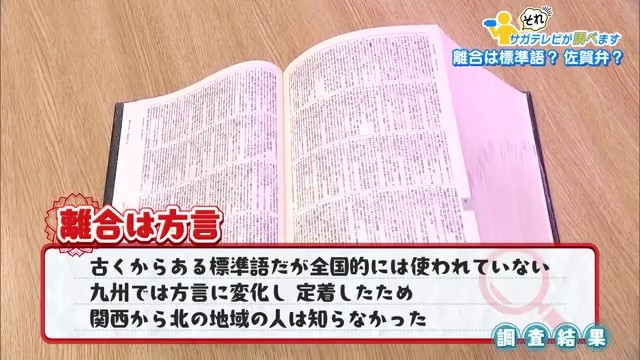

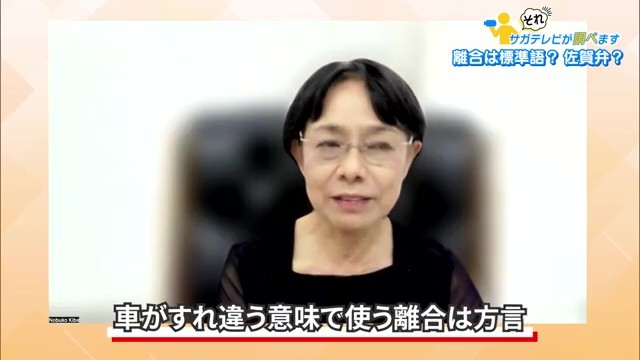

「離合は方言です」と断言する木部先生。「佐賀県だけでなく、九州に近い山口県や広島県などでも使われています。九州の人は方言だと思っていないので標準語だと感じているかもしれませんが、関西から北の地域では通じません」との説明でした。

木部先生によると、「離合」は「離れたり合ったりする」という意味で昔から使われている言葉だそうです。夏目漱石の「吾輩は猫である」にも「両方の顎の離合の具合を」という表現で使われており、車とは全く関係のない文脈で使用されています。

「全国的に昔からある言葉」ですが、現代では使われなくなった言葉なんだそうです。ただ、九州近辺では車がすれ違う際に使う方言に変化し定着したということが判明しました。

もう一つの謎「かさぶた」を「つ」と呼ぶ理由

「私は『かさぶた』のことを、方言で『つ』と言います。佐賀県内、他の地域では呼び方が違うのでしょうか?」と視聴者の方から質問が届きました。

街頭インタビューを実施すると、面白いほど「つ」という回答が続出しました。「つばできといいよ。もう治りよるねとか」「つ。つができた」など、県内各地で共通して「つ」という表現が使われていることが確認されました。

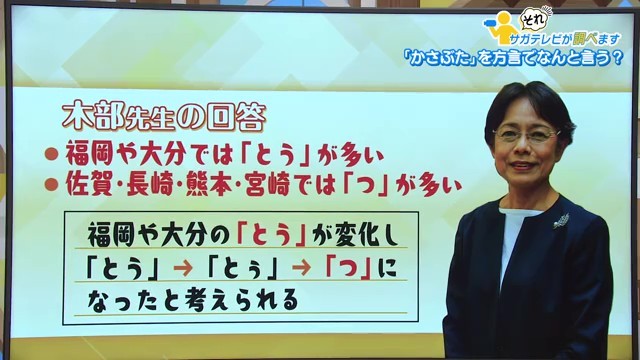

木部先生によると、福岡県や大分県では「とう」が多く、佐賀、長崎、熊本、宮崎では「つ」が多いという地域性があるそうです。なぜ「つ」と呼ぶのかについては、福岡や大分の「とう」が変化し、「とう」→「とぅ」→「つ」になったと考えられるとの説明でした。※複数の説がある

興味深いことに、調査中のスタジオでは子どもたちに同じ質問をしてみたところ、「かさぶた」と答える子が多く、年配の方は「つ」という表現を知っているという世代間の違いも明らかになりました。

方言が標識になる不思議

まとめ

今回の調査により、佐賀県民が当たり前のように使っている「離合」と「つ」が実は九州地方特有の方言であることが判明しました。普段何気なく使っている言葉の中にも、実は地域性豊かな表現が潜んでいることを改めて認識させられる結果となりました。

言葉の持つ文化的背景や地域性を知ることで、佐賀の豊かな言語文化をより深く理解することができそうです。

県外の方と話す際は、これらの言葉が通じない可能性があることも覚えておきたいですね。