ピックアップ

pickup

森林保護とカーボンニュートラルを結ぶ「木材選び」の新たな視点

なぜ8月に二酸化炭素濃度が最も低くなるのか?

冷房をフル稼働させる真夏の8月。エネルギー消費量が増える時期にも関わらず、気象庁のデータによると、大気中の二酸化炭素濃度はこの時期に最も低い値を示します。

その理由は「森林をはじめとする植物の光合成が最も活発になるから」です。緑豊かな森林が、まさに地球の肺として機能し、CO2を大量に吸収している証拠と言えるでしょう。

このデータは、カーボンニュートラルを考える上で森林の存在がいかに重要かを数字で示しています。しかし、森林を守るために私たちができることとは何でしょうか。今回は、意外な答えを太良町の取り組みから見つけました。

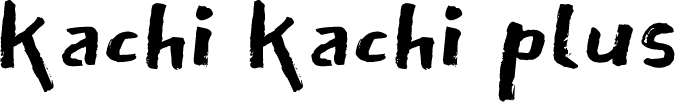

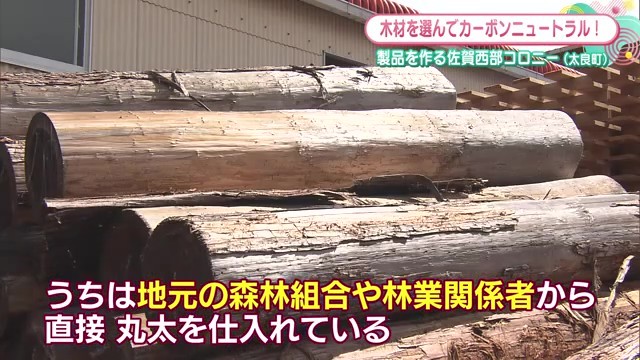

手作りにこだわる木工製品の現場 ~佐賀西部コロニーの取り組み~

太良町にある福祉事業所「佐賀西部コロニー」では、スタッフが一点ずつ木工製品を手作りしています。保育園向けの遊具や家具、棚などの一点物の製品が、ここから生まれています。

「うちは地元の杉・ヒノキをたくさん活用して木工商品を作っています」と話すスタッフ。屋外で使える遊具を中心に、保育園の思いに寄り添った製品作りを心がけています。

「元々自然なものですから、本物の木に触れるということは、本物を知ることにもなりますし、ものを大切に使うことだったりとか、いろんな形でつなげることができるのかなと思います」

木材製品には、そんな深い思いが込められているのです。

地産地消で実現する省エネ輸送

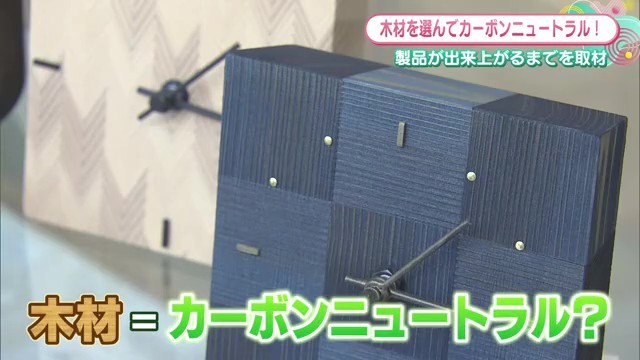

特に注目すべきは、この木材の仕入れ方法です。

「うちは地元の森林組合さんをはじめ、林業の関係者様から直接丸太をまず仕入れまして、当然輸送面もそうですし、そこに関わる諸経費もなるべく地域、地元から調達するということをモットーにしています」

仕入れ先となる「地元」とは、太良町森林組合のことです。地元での仕入れは輸送コストを削減し、CO2排出量も大幅に抑制。この点でも確実にカーボンニュートラルを実現しています。

森林の現場で見えた間伐の重要性

木材の源流を求めて、車で30分ほど山を登った太良町森林組合の現場に向かいました。その際に間伐作業が行われていました。

「今、間伐と言って、山の木々をちょっと間引いています」と説明する森林組合のスタッフ。間伐の意味について聞くと、興味深い答えが返ってきました。

「木々をほったらかしておくと育ってくれないですね。細い木だけになるので。小さい木だと小さい葉しかつかないのでCO2の吸収力が少なくなってしまうのです」

間伐が生み出す豊かな森林環境

間伐をはじめとする森林の整備は、植物たちの成長を促し、多様な生態系を持つ豊かな自然環境を育みます。「山自体が木々によって強くなる」という考え方で、森林は放っておけばいいのではなく、適切に手を加えてあげることが必要なのです。

取材した山の面積は膨大でしたが、「全部人の手が入っています」とのこと。人工林の管理には、継続的な人の手が欠かせないことがわかります。

消費者の行動が森林保全の出発点

ここで重要な気づきがあります。良い木材を得ることは、自然を育むことに直結しているのです。

つまり、消費者である私たちが木材へのニーズを高めることこそ、カーボンニュートラルの出発点になります。木材製品の原点まで遡ると、そんな循環の仕組みが見えてきます。

「木材製品を使うことによって、森林循環に加わって、それがCO2削減にも繋がってくる」ということが、今回の取材で明らかになりました。

「森林伐採は上手に行っていくことが大事」この気づきは非常に重要です。森を守るというのは、ただそのままに置いておくのではなく、適切に手を入れるためには木材を必要とするニーズが不可欠なのです。

消費者からのニーズで商品になり、それが間伐につながり、森林の活性化にもつながる。ニーズとしてこういうものが欲しいと発信することの重要性も感じられます。

まとめ

木材を選ぶことは、単なる商品選択を超えて、森林保護と地球環境への積極的な参加を意味します。太良町で見つけた「木材製品を選ぶ→森林循環を支える→間伐が進む→森林が健全に育つ→CO2吸収量が増える」という循環の輪。私たち一人ひとりの選択が、持続可能な未来を創る力になるのです。次に木製品を手に取る時、その向こうに広がる豊かな森林の未来を思い描いてみてください。