ピックアップ

pickup

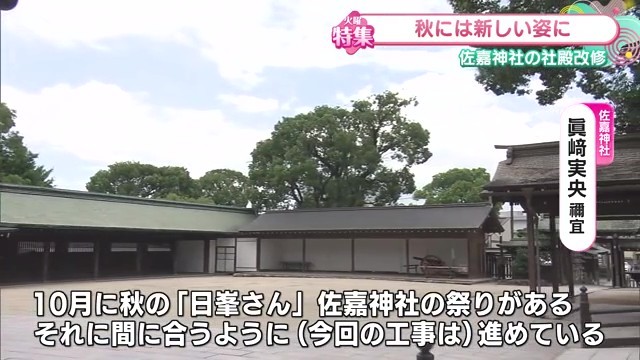

「一度曲げたら戻せない銅板」31年ぶり改修の佐嘉神社で息づく宮大工の伝統技術

なぜ31年ぶりに改修工事が?

佐嘉神社は1933年に創建されました。幕末の佐賀藩の藩主、10代・鍋島直正公と、11代・鍋島直大公をまつる神社です。

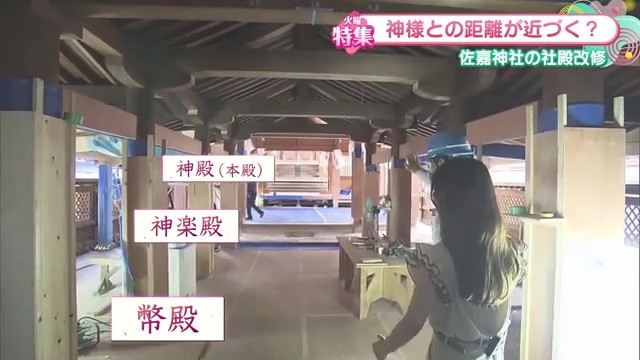

2024年に国スポが開催されました。その際、天皇皇后両陛下が佐賀県にお越しになり、佐嘉神社に幣饌料(へいせんりょう)をご奉納されました。それを記念して、長く伝えるために改修工事を計画しました。

眞﨑禰宜「これまでは拝殿と本殿の間が遠い感じがしていたので、それを解消するためにより"神様に近づく感じ"とコンセプトに改修しています。具体的には本殿と拝殿の間の、神楽殿の床を外して(低くして)、本殿までなるべくフラットな感じになるようにしています」

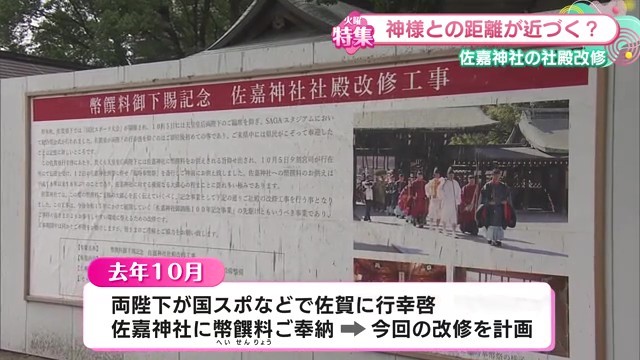

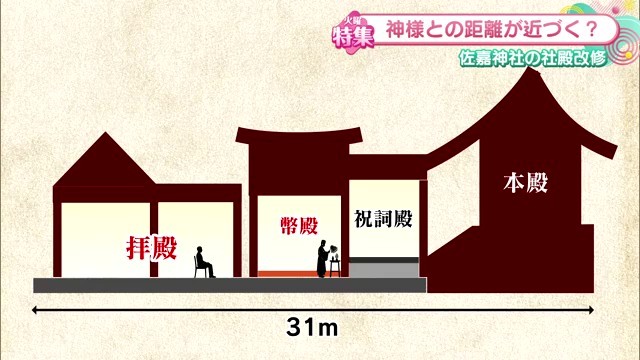

参拝する場所からは見えにくいのですが、佐嘉神社の社殿は、縦に30メートルほどの長さがあります。

祈願・祈祷などで一般の人たちが立ち入る「拝殿」が、これまで大人数の時は手狭だったこともあり、今回の改修で拡張します。

これにより、御神体がある「本殿」と参拝者との距離が縮まることになります。

さらに、神職が祈禱を行う場所の床の高さを低くすることで、参拝者から神事が見えやすくなります。

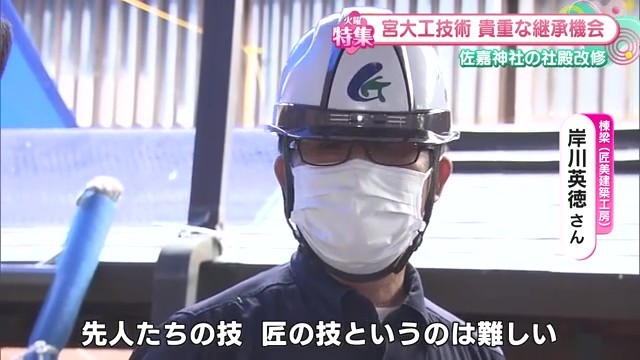

屋根の"反り"が最大の難しさ

宮大工技術の特殊性について、匠美建築工房の棟梁は「やっぱり屋根の"反り"ですかね。それが一番難しいですね」と説明します。既存の建物の反りに新しい部材を合わせる技術は、「既存の反りがあるじゃないですか。それに合わせて反りをじわーっと持ってくるのが一番難しいですね」と、その困難さを語っています。

現場では、高さを合わせるために原寸の図面を現場で書いて作る作業が行われています。小野専門副部長は「普通の一般建築だったら図面上で分かる。コンピュータで書かれていたのを寸法通りに作れば良い。ただこういうところは、バランスと見た目ですよね」と、宮大工技術の繊細さを説明しています。

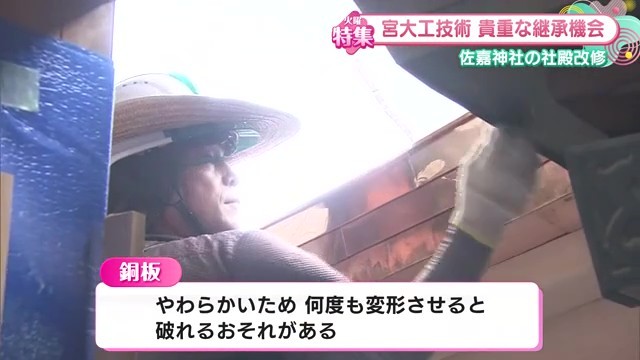

伝統材料「銅板」の扱いにも高度な技術が必要

神社建築の特徴の一つである銅板についても、特殊な技術が必要です。銅板は経年とともに青色に変わっていきますが、腐食しにくく長持ちするため神社建築に多く用いられています。

しかし、小野専門副部長によると「銅板が柔らかいんです、鉄板に比べて。一回曲げたら戻せない」という特性があり、取り付けには高度な技術が要求されます。

また、「今の一般建築であれば、例えば隙間がすいたらそこに隙間埋めとか(防水)シールとかするんですが、こういうところではそういうシール、製品は使えない」ため、伝統的な組み合わせ技術で建材を接合する必要があります。

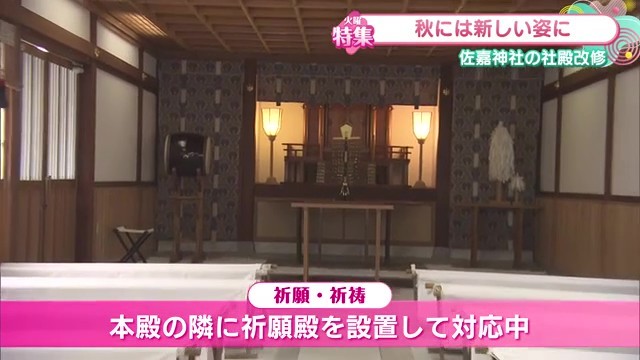

工事期間中も通常通り参拝可能

改修工事期間中の参拝について、溝口美幸権禰宜は「ただ今社殿の改修工事を行っておりまして、今、いつも皆様にお参りいただいているところを白幕といって布で隠させていただいて、中の方で工事が行われています」と説明しながらも、「通常通りお賽銭箱の前でお参りいただいています」として、参拝は通常通り可能であることを伝えています。

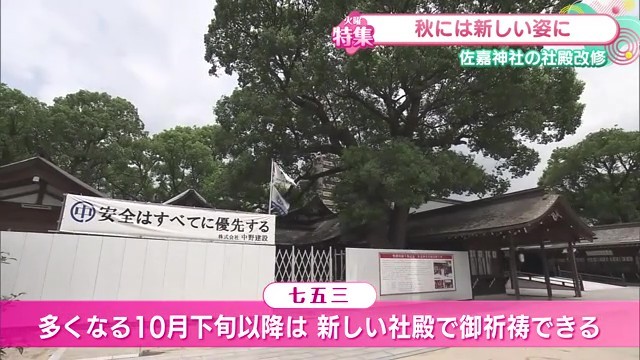

七五三シーズンには新しい社殿で参拝可能

工事の完成時期について、「七五三はだいたい10月末くらいから増え始めます。社殿の工事自体が9月下旬に終わる予定で、一番多い時期は新しくなった社殿の方で御祈願できると思います」と説明されており、七五三の繁忙期には新しい社殿での参拝が可能になる予定です。

さらに、眞崎禰宜は「10月に秋の日峯さんという佐嘉神社のお祭りがあるので、それに間に合わせるように進めています」として、地域の重要な祭事に合わせたスケジュールで工事を進めていることを明かしています。

持続可能な社会づくりへの貢献

この改修事業は、SDGsの目標11「住み続けられるまちづくり」と目標12「つくる責任 つかう責任」にも合致した取り組みです。既存の建物を活かした改修により、新築ではなく持続可能な建物の維持を実現しています。

また、眞崎禰宜は将来の展望について「来たる令和15年が佐嘉神社が御鎮座されて100年を迎えるので、これからその記念事業ということで改修というか改善を進めていこうと思っています」と語り、長期的な視点での神社の維持・発展を計画していることを明かしています。