ピックアップ

pickup

西九州新幹線開業から3年 ICカード化で変わる佐賀の交通事情

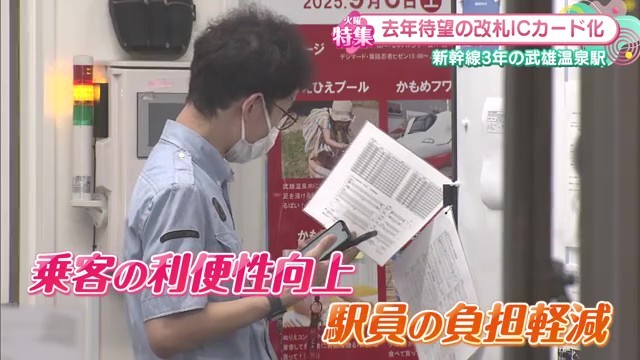

ICカード改札 県内半数の駅に拡大

佐賀県内のJR駅におけるICカード改札の導入状況は、近年大幅に改善されました。

2023年9月までは県内の約3分の2の駅でICカードが使えない状況でしたが、同年10月に長崎本線の鍋島駅から江北駅の区間、そして武雄温泉駅を含む佐世保線の江北駅からハウステンボス駅まで、一斉に19駅でICカード式改札が導入されました。

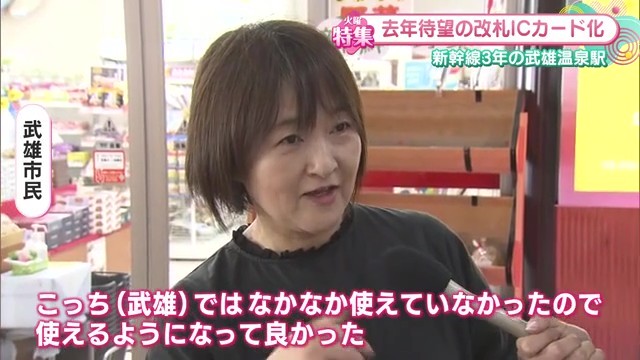

武雄温泉駅での利用者の声

西九州新幹線の拠点駅である武雄温泉駅では、ICカード改札導入の効果を実感する声が多く聞かれます。駅長は導入の経緯について説明します。

「今後の事業展開や西九州新幹線の開業効果等を見据え、佐賀県と長崎県との包括的連携協定に基づき、当該事業に取り組むことを決めた」

利用者が実感する具体的なメリット

利用者からは具体的なメリットを実感する声が上がっています。武雄市民の女性は利便性の向上を実感しています。

「だいぶ前から使っていましたが、こちらではなかなか使えていなかったので、使えるようになって良かったです。通勤とかではないですが、ちょっと出かける時とかに使っています。便利です。いちいち切符買わなくていいですし」

高校生の利用者も同様に利便性の向上を実感しており、男子高校生は「切符を買う手間がなくなったり、改札をスムーズに通り抜けできたりできるようになったことがいい」とコメント。

女子高校生からは「時間ギリギリに駅着いた時とかも、ピッとすればすぐ入れるから楽だなと思います」との声も聞かれました。

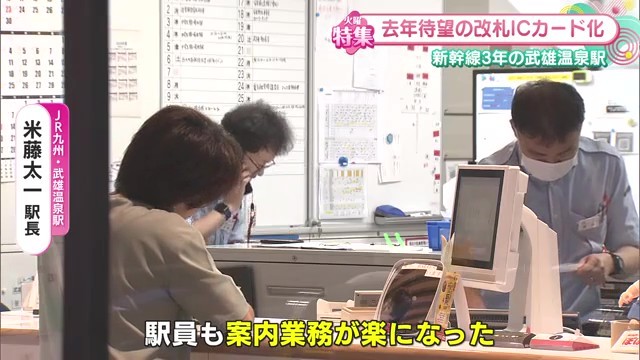

駅員の負担軽減にも効果

ICカード改札の導入は、利用者だけでなく駅員の業務効率化にも大きく貢献しています。駅長は導入後の変化を語ります。

「私たちも案内も楽になりましたし、5月にゴールデンウィーク有田陶器市の際には、混雑もなく駅の要員も減らせて、かなりスムーズなお客様のご利用という形になった」

導入後の利用状況についても、「導入後、切符とICカードの比率を比べると、徐々にICカードの方がどんどん増えてきているような、毎月増えてきている」とし、「特に通勤通学のお客様がIC利用がかなり増えてきている」と利用拡大の傾向を示しています。

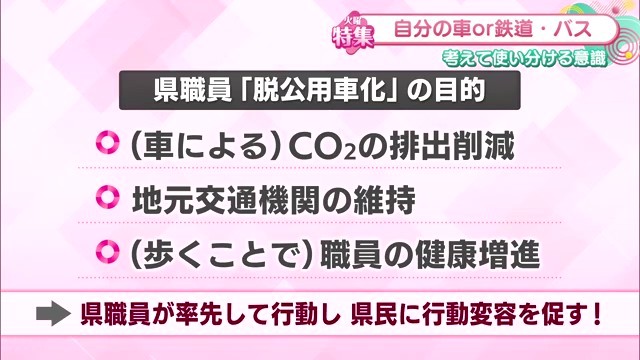

県庁の「脱公用車化」取り組み

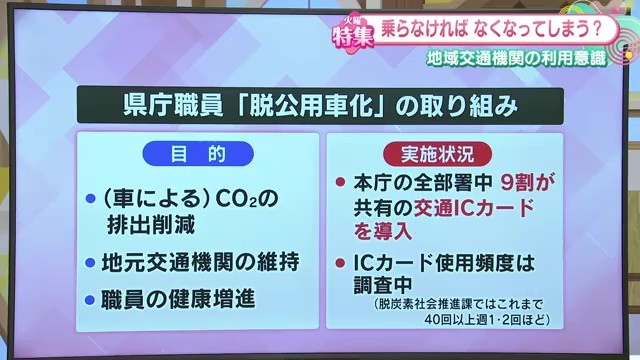

ICカード改札の普及を背景に、佐賀県庁では2025年1月から全庁職員を対象とした新たな取り組みを開始しました。職務での外出時に公用車ではなく、バスや鉄道などの公共交通機関を積極的に利用するよう呼びかけています。

県脱炭素社会推進課の副課長は、この取り組みの背景について説明します。

「佐世保線でICカードの利用範囲が広がったということで、それもきっかけにCO2の削減、そして公共交通機関の利用の促進、そして職員の健康の増進ということにもつながる」

「県民の皆さんに行動変容を促していくためには、まずは県職員自らが率先して取り組みを進めていく必要がある」として、県職員が率先垂範する姿勢を示しています。

部署共用ICカードで事務処理も効率化

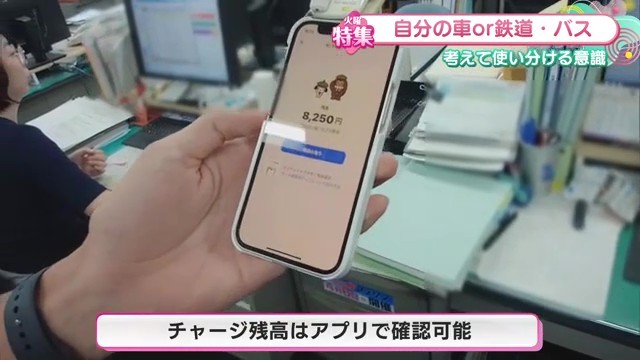

この取り組みでは、各部署が公用のICカードを購入・管理し、部署内で共有して職員が使用する仕組みを採用しています。実際に利用している県職員は、部署共有のICカードを首にぶら下げて業務に活用。「残高は所属の残高になっています」と、部署単位での管理方法を説明しています。

実際の利用体験について語ります。

「移動時間にちょっとした作業ができたりとか、資料を見たりとか、そういう時間に使えるのは、公共交通機関を利用するメリットかなと思います」

「運転時間が長くなると、その時間業務ができなくなるので、その時間も加味して公用車で行った場合の時間と比較して、より効率の良い手段を選ぶようにはなりました」

部署共用のICカードシステムにより、「運賃をその都度経費精算する必要もないため、事務処理の負担も軽減できている」という副次的なメリットも生まれています。

利用促進の課題と経済効果への期待

現在、ICカードの共用化自体は県庁の9割の部署に広がっているものの、実際の利用頻度はまだ調査中で、担当課では週1、2回程度の利用実績となっています。

県としては、公用車ではなく公共交通機関を使うことで「バスや鉄道の運賃による経費は出るとしても、近年高騰しているガソリン代の抑制や公用車の走行距離を減らして維持費を削減することにもつながれば」と、総合的なコスト削減効果を期待しています。

地域交通の維持が急務

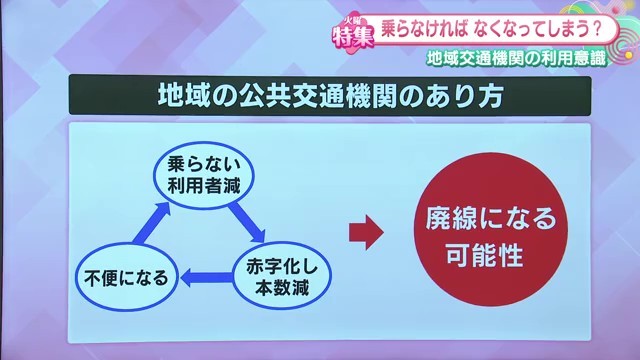

地域の公共交通機関は「乗る人が減る→運行会社としては赤字になって本数が減り→不便になる→さらに使う人が減る」という負のサイクルに陥りやすく、最終的には"廃線の可能性"も懸念されます。

利用の意識変化について、「近い距離でもバスや電車使う職員が増えてきているし、意識をまず持ってもらうことが第一歩なのかなと思っています」と、意識改革の重要性を強調しています。

まとめ

西九州新幹線開業から3年を迎える中、ICカード化の進展と県職員の率先的な公共交通利用促進の取り組みは、佐賀県の交通インフラ維持と持続可能な地域社会の実現に向けた重要な一歩となっています。

今後、こうした取り組みがどの程度県民全体に波及し、地域交通の活性化につながるかが注目されます。