ピックアップ

pickup

「終わるわけにはいかない」佐賀の誇る伝統「浮立」が存続の危機に 継承への思い

佐賀が誇る独特の文化「浮立」

「浮立」という言葉での伝承があるのは、佐賀県と長崎県の広い範囲、そして福岡県の一部とされています。県が記録している伝承芸能団体595件のうち、浮立が436件を占めており、地区ごとの細かい単位で数多く存在していることが分かります。

現在、県内では10月末にかけて多数の伝統行事が開催されています。五の宮神社秋祭りや有田皿山まつり、相知くんちをはじめ、市川の天衝舞浮立、海童神社奉納浮立、白髭神社の田楽など、連日のように各地で祭りが繰り広げられています。

28回目を迎える「かしま伝承芸能フェスティバル」

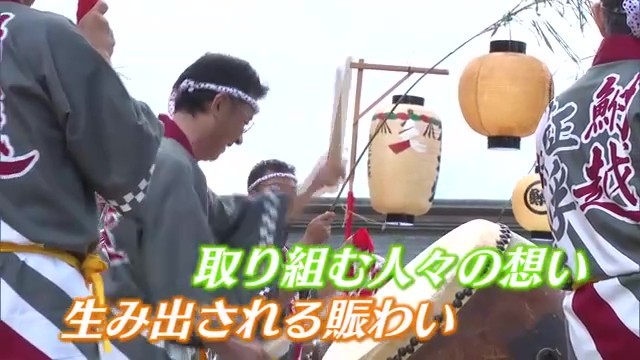

祐徳稲荷神社で開催された「かしま伝承芸能フェスティバル」は、今年で28回目を迎えました。浮立や獅子舞など鹿島市内の8つの伝承芸能に加え、太良高校や長崎県大村市の演目も披露され、多くの観客で賑わいました。

実行委員長は開会式で、このフェスティバルを始めた理由について語りました。「鹿島には数多くの伝承芸能が残っています。なかなか後継者がいらっしゃらないということで、後継者作り、青少年の後継者作りのためにこういう発表の場を作ろうということでスタートしました」

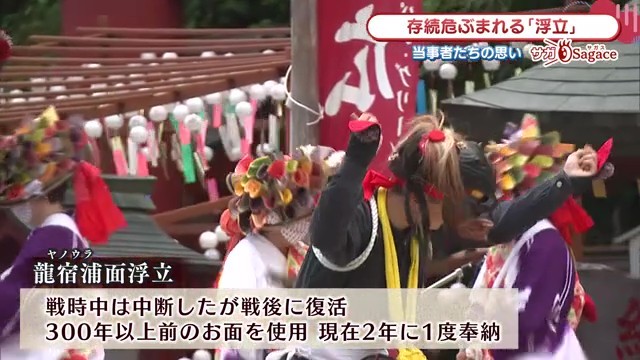

圧倒的な迫力を持つ「龍宿浦面浮立」

会場では、300年以上前に作られたお面を使用する「龍宿浦面浮立」が披露されました。戦時中に一時途絶えましたが、戦後に復活し、現在は2年に1度奉納されています。

リポーターは現地から「結構人数が多いというか、笛を吹いていらっしゃる人、太鼓を叩いていたり、お面をつけている人も。かなり圧倒される感じですね。演奏もあるので、すごく豪勢というか本当に華やかに見られます」とその迫力を伝えました。

お面についても「1個1個全然形が違うというか、色だったりとか、黒っぽい物、あとちょっと白っぽい物もあるんですけど、表情が1個1個違う感じがするんですよね」と、その繊細な違いを紹介しています。

「佐賀県と言えば面浮立(メンブリュウ)」とも言われるこの芸能は、浮立の種類の中でも代表的なものです。多くは男面と女面があり、地区によって面や衣装が少しずつ異なっているのも興味深い特徴です。

350年前のお面に込められた誇り

龍宿浦面浮立の演者は、練習について「盆過ぎから、10日くらいして、また10月5日にあわせて、また29日から。15日間したですよね」と語りました。

特に印象的だったのは、貴重なお面への思いです。「だいたい350年前の」お面を身に着ける気持ちを問われると、「『壊しちゃいけない』とかはあるんですけど、誇りを持って頑張らせていただきました」と答えました。

そして継承への強い意志も示しています。「自分がもともと面浮立好きやけん、後輩たちにずっと伝えていかんば」

農業から生まれた「鮒越鉦浮立」

参道では「鮒越鉦浮立」も披露されました。「練り歩きながら鐘の音が響いています。とってもなんか、荘厳な雰囲気になりますね」とリポーターが現地の様子を伝えました。

農業で虫を追い払う時に鉦を叩いていたことが起源とも言われる「鉦浮立」は、佐賀県西部で多く見られる芸能です。異なる大きさの鉦を打ち鳴らすのが特徴で、7・8月に地区の天満宮に奉納されます。

地域の輪を大切に 67歳から30代まで一丸となって

鮒越区鉦浮立保存会のメンバーは、8年ぶりの参加について「その時以上に今日は違った雰囲気で、良かですね、心がバリ湧き上がってですね」と興奮を語りました。

地域への思いも熱く語っています。「地域の輪を大事に広げたいなと思っているんですね。地域の結束と言うんですかね。上は67歳くらいから、下は30代までですね。今の雰囲気かなり良かですもんね」

そして次世代への継承についても具体的な願いを述べました。「この雰囲気を、もう一つ下の世代、小学生中学生までさかくだってですね、なんていうかな、この祭りの良さ、鮒越に生まれて良かったな、鮒越に帰ってきたらこういうものがあるな、そういうことを感じてもらえるような、伝統芸能、鉦浮立にしたいな」

ダイナミックな動きが魅力の「野畠面浮立」

「野畠面浮立」では、その躍動感あふれる動きが注目を集めました。

「とても厳かな雰囲気ではありますが、動きがとてもダイナミックです。全身の手や足を、思いっきり振り動かすような感じで。それにあわせて髪の毛の部分がわーっと動くんですよ。それがすごく迫力があります」とリポーターが伝えています。

7月の浜祇園祭で松岡神社から若宮神社を巡行するこの浮立は、全10演目があり、2002年に保存会が設立されました。

保育園時代から続く情熱 24歳の若い継承者

野畠面浮立保存会の24歳の若い演者は、継承への経緯を語りました。「保育園の頃に、友池保育園というところで面浮立をしていて、でつい最近3年前くらいにまた大人に混じってやりだした感じです。保育園の頃からやっていて楽しかったので、ぜひ大人になっても続けていきたいなと参加しています」

この言葉からは、幼少期から親しんだ伝統芸能への愛着と、それを継続していく強い意志が感じられます。

「私たちの代で終わるわけにはいかない」継承への責任感

野畠面浮立保存会の代表者は、担い手不足の現状を率直に語りました。「田舎は特にでしょうけど、若い人たちが少なくなっていますもんね。区の中でなんとか探さんばいかんけど、それでは足りなくなっているから、直接他地区の人にも声をかけて、確保していくことが大事なんじゃないかなと思いますけどね」

そして継承することの価値について、深い思いを込めて語りました。「昔の人たちが奉納しようとして始めた時のエネルギーはものすごく大きなものがあったと思う。それが150年から200年続いていると思うんですよ。私たちの代で終わるわけにはいかないですよね。だから、なんとか続いていくように守っていかんといかんなという風に思っています」

地域を繋ぐ芸事の力

取材を終えたリポーターは、会場の様子を振り返りました。

「今日は皆さん本当に楽しそうに芸事に取り組んでいらっしゃいました。地域の皆さんと密になっていく中心にこの芸事があるんだなというのが、とっても印象的でした。是非絶やさずにこれからもつないでいってほしいなというのは切に願うところですし、若い人には本当、楽しみたいなというフランクな気持ちでこういう芸事に取り組んでもらえたらすごくいいなと感じました」

開催見送りも相次ぐ厳しい現実

一方で、継承の困難さも浮き彫りになっています。上峰町の米多浮立は人手不足から今年の開催を見送りました。

また、みやき町の宇佐八幡宮では、お祭りは行うものの浮立の奉納は今年はやらないことになったそうです。

このように、多くの浮立が地域での継承を課題としている現状があります。しかし、11月には県全体での伝承芸能祭も開催される予定で、こうしたイベントが地域の伝統行事への関心を高めるきっかけになることが期待されています。

まとめ

佐賀の誇る「浮立」は、単なる芸能を超えて地域のアイデンティティそのものです。350年前のお面を「誇りを持って」身に着ける演者、保育園時代から続けてきた24歳の若者、「私たちの代で終わるわけにはいかない」と語る保存会の代表。彼らの言葉からは、先人たちが築き上げてきた文化を次世代に繋いでいく強い決意が感じられます。

担い手不足により開催を見送る地域も出てきている厳しい現実がある一方で、地域を越えた連携や若い世代の参加により、この貴重な文化を守ろうとする動きも広がっています。「鮒越に生まれて良かった」「鮒越に帰ってきたらこういうものがある」と感じてもらえるような伝統芸能として、浮立は地域の輪を大切にしながら、これからも受け継がれていくことでしょう。