ピックアップ

pickup

九州の未来を担う半導体産業で注目される佐賀県の特殊性とは

九州における佐賀県の半導体産業の位置づけ

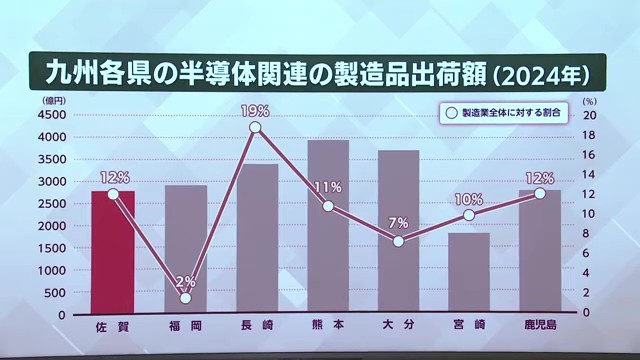

政府の経済統計による九州各県の半導体を中心とする電子デバイスの製造品出荷実績を見ると、佐賀県は長崎・熊本・大分に比べて製品出荷額はそれほど大きくありません。しかし、製造業全体に占める割合で見ると12%で、これは熊本県並みの数値となっています。

リポーターは「福岡県は他の製造業の規模が大きいのもあるでしょうが、地方では自治体の誘致や大規模な工場用地が確保しやすいなどの地の利が、地域産業として根付く一因になっている」と分析しています。

九州初の半導体企業として歩む日清紡マイクロデバイスAT

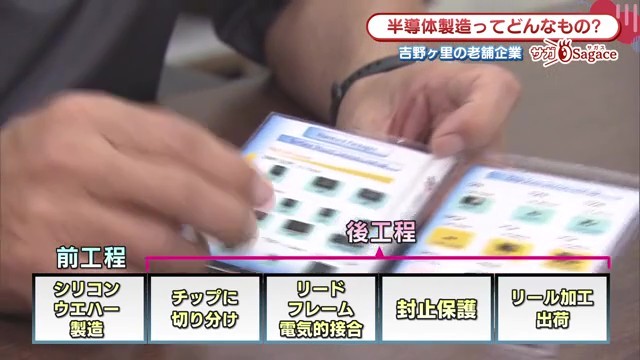

半導体製造の「後工程」とは

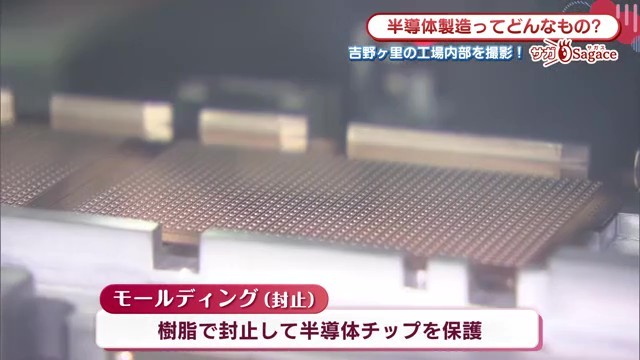

末吉社長は半導体製造について「半導体には前工程と後工程というものがありまして、前工程でシリコンウエハーに半導体の機能を作る工程があります。それを私たちが(後工程で)1個1個のチップに切り離して、こういうリードフレームにチップを搭載して電気的接合するためにワイヤーを貼って、最終的に保護するための封止をして、それを1個1個のチップ、弊社で作っているのはこういう単体の半導体の製品なんですけど、最終的にリールに挿入してお客様に出荷するという行程」と説明しています。

オーダーメイド型の強み

クリーンルーム環境での製造

精密な製造工程

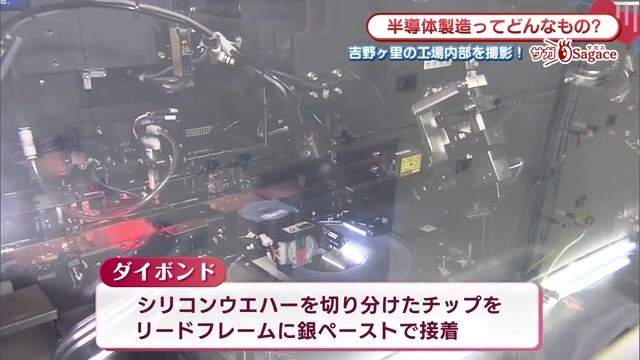

後工程では、回路を形成したシリコンウエハーを切り分けた後、電気的につなぐという工程があります。土井部長は各工程について詳しく説明しています。

「こちらがダイボンドプロセスです。ウエハーを一つ一つ個片にしたら、今度は、その一つ一つに個片になったチップを、お客様で使う端子になるリードフレームに銀ペーストを用いて接着する工程になります」

続くワイヤーボンド工程では、「チップをリードフレームという物に乗せた後に、チップの端子からリードフレームの端子をワイヤーを使って接続する工程となっています。超音波熱圧着方式で接合をしています」と、高度な技術が要求される作業が行われています。

新技術開発への取り組み

土井部長は品質の安定化について「ただ単に設備を購入してやるだけではなく、そこに条件を与えるか、レシピをどう作ってやるかが品質を安定化させる源になっている」と技術的なノウハウの重要性を強調しています。

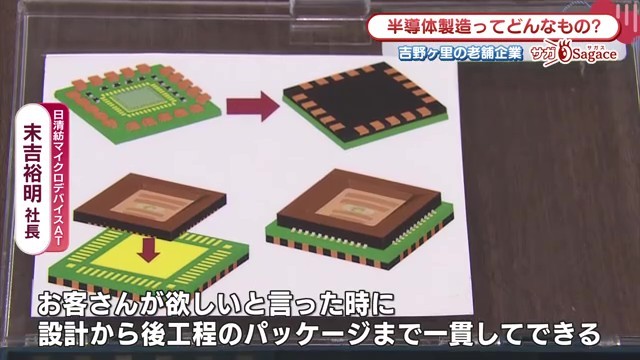

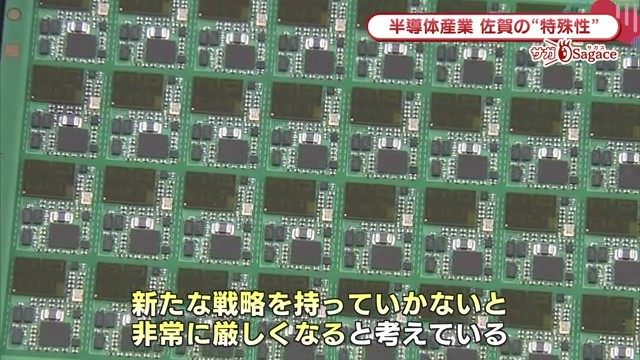

既存工程での製造安定化を図る一方で、新しい技術開発にも積極的に取り組んでいます。末吉社長は「従来の半導体でしたら、小型・薄型化ってだんだん小さくなってきて限界きていますので、今どちらかというとそこにあるような製品で、1つのパッケージの中にいくつもの半導体製品だったり、あの抵抗器だったり、モジュール製品に今力を入れて」と新たな技術分野への挑戦を語っています。

佐賀県の特殊なポジション

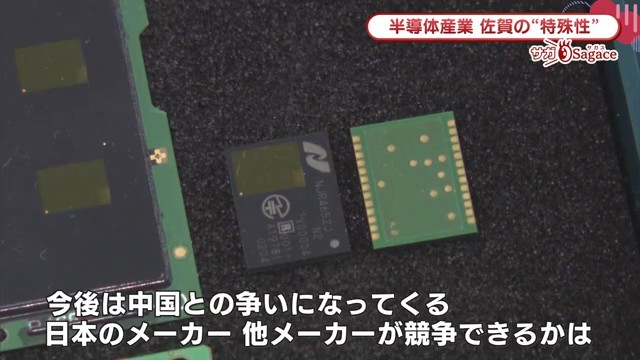

中国など海外との競争が激しくなる中、TSMC進出をきっかけに半導体産業が盛り上がる九州で、佐賀県はどのような位置づけにあるのでしょうか。

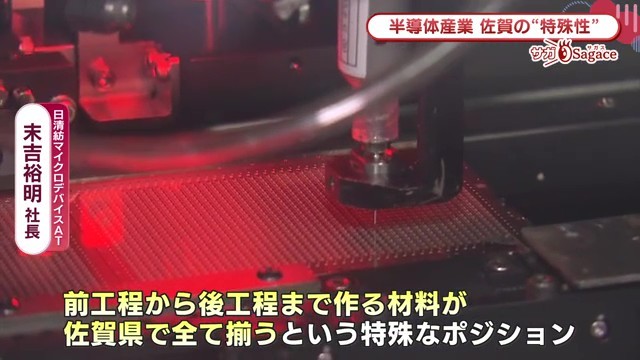

末吉社長は佐賀県の独特な立場について「佐賀県は特殊なんですよね。半導体産業が特にあるわけじゃないんですけれども、半導体を作る材料、SUMCOはじめレゾナック、半導体を前工程から後工程まで作るのに作る材料がすべて佐賀県で揃うという特殊なポジションなんですよ。それを中心に非常に成長していく地域であるなという風に思っている」と説明しています。

県内の半導体関連企業の集積

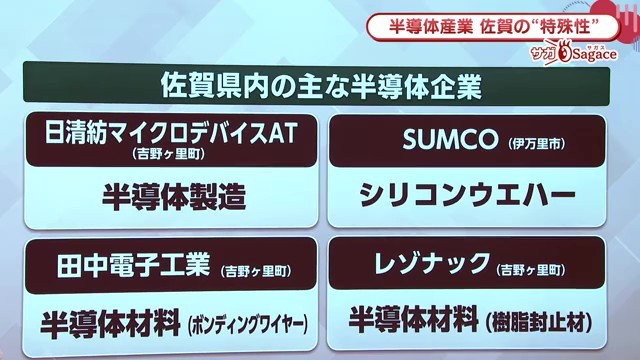

佐賀県内の主な半導体関連企業として、以下の企業が挙げられています。

- 日清紡マイクロデバイスAT(吉野ヶ里町):半導体製造

- 田中電子工業(吉野ヶ里町):半導体材料(ボンディングワイヤー)

- SUMCO(伊万里市):シリコンウエハー(世界シェア2位)

- レゾナック(吉野ヶ里町):半導体材料(樹脂封止材)

リポーターは「シリコンウエハー以外にも多岐にわたる半導体の材料を作る企業、そして半導体を作る企業があります。得意分野に磨きをかけて分業するような形で多くの企業が関わっていると言える」と分析しています。