佐賀のニュース

災害・防災で大事な住民同士の助け合い“共助” 要となる「自主防災組織」とは?【佐賀県】

2023/06/20 (火) 18:40

毎年のように全国各地で大雨や地震などの被害が相次ぐ中、近年注目されているのが地域の住民同士で助け合う“共助”です。この“共助”の要となる「自主防災組織」についてお伝えします。

6月11日、佐賀市大和町の川上校区。出水期に向け、約60人が特に土砂災害への警戒が必要なエリアをパトロールしていました。

【水上自治会自主防災会 内田秀樹会長】

「いま山の方に見えているブロックを継いであるところが、平成3年に土砂崩れして、のり面工事をしたところ」

参加した60人のほとんどが行政などの職員ではなく、地域住民です。いわゆる“自主防災組織”の活動です。

【アナウンサー】

ここからは取材にあたった川浪さんです。よろしくお願いします。

【川浪記者】

「自主防災組織」、正直あまり聞き慣れない方もいると思いますが、その名の通り、地域住民が自発的に防災活動を行う組織のことです。災害時には個人や行政機関では対応しきれないこともあります。こちらをご覧ください。

1995年・平成7年に発生した阪神・淡路大震災で露呈したのが"行政機関の初動対応の限界″。当時、家屋の倒壊で閉じ込められた人などのうち、消防など行政機関の救助いわゆる"公助″で救われたのはわずか2%ほどで、多くは自力または家族や隣人などによって救助されたといいます。

このように周囲や地域の人たちで助け合うことを“共助”といい、"共助″の要として期待されるのが「自主防災組織」なんです。

ここで気になるのは県内にどれくらいあるのかということです。わかりますか?

A.70

B.850

C.1700

正解はCの1700です。

意外と身近にあるということですね。県内組織率正確には現在、県内には1665の自主防災組織があります。基本的に地域の自治会ごとに組織されるもので、佐賀県の活動カバー率は9割を超えています。また、佐賀県は全国平均の84.7%を上回っています。佐賀は多い方から20番目です。

ただ、平時には特に活動していないところも多く、お住まいの地域に自主防災組織があるか知らないという方も多いと思います。ただ、佐賀市大和町の川上校区は、災害発生時はもちろんですが、起きる前の平時からいかに備えておくかということに重きを置いていました。

27ある自治会のうち、22の自治会で自主防災組織を作っている川上校区。メンバーはあわせて約90人で、それぞれをまとめる本部も設置しています。

【川上校区自主防災会本部 永利洋事務局長】

「うちが進んでいると自慢できることが、要避難者支援カードというものを作っている」

川上校区が独自に作っているというのが高齢者や障害者など災害時に自力で避難するのが難しい人の名簿です。さらに、個人別の連絡先や障害、基礎疾患の有無などより細かな情報まで記載したカードも作り、支援する人に共有されています。

【川上校区自主防災会本部 永利洋事務局長】

「(1人に)支援要員を2~3人つけていざ災害があったときに避難の支援をしていただく。(支援要員が)"間違いなく避難させますよ″という安心感につながっていると思うので、全国トップレベルかはわからないが、いい取り組みをしているかな」

警戒箇所のパトロールなど、まずは被害を出さないための活動に加え、万が一のときには必ず避難できるようにする支援。

川上校区が徹底して自主防災に取り組む背景には、校区のほぼ全域が土砂災害特別警戒区域と洪水氾濫区域だという地形が関係しています。

【川上自主防災会 山領政信会長】

「川があって、山があって、ため池があって、災害的には非常に確率が高いことが言える」

1949年、昭和24年のいわゆるジュディス台風では川上校区を集中豪雨が襲い土石流が発生、多くの家屋が倒壊し18人が命を落としました。

【川上校区自主防災会本部 永利洋事務局長】

「川上校区の特色は北側に山間地域の土砂災害やため池の決壊・崩落、南側はじょうごみたいになっているので、水がすべて集まるような地形」

【アナウンサー】

自分たちの災害リスクをしっかりと理解し、地域で助け合うというのは今後さらに重要になりそうですね。

【川浪記者】

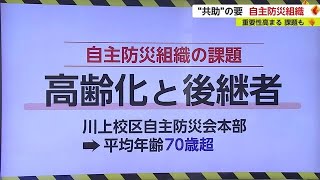

その通りですね。ただ、課題もあって…それは組織の高齢化です。同時に後継者の問題もあります。川上校区自主防災会本部ではメンバーの平均年齢は70歳を超えています。県によりますと県内では同様の課題を抱えている組織も多いということです。

【川上校区自主防災会本部 永利洋事務局長】

「やはり後継者の関係があって、要避難支援者も高齢化しているし、それを支援する支援要員もだんだん、農村部もあるから高齢化していると、“老老支援”みたいになっている」

【川浪記者】

防災を他人事と思わず、まずは自分の住んでいる地域にどのような危険があるかを把握することが重要です。その上で、自分の地域の自主防災組織がどのような活動をしているのかを確認したり、組織がない場合でも普段から近所の人とつながっていたりと、ひとりひとりが“共助”の意識を持つことが災害時に1人でも多くの命を救う近道と言えそうです。

【アナウンサー】

ここまで自主防災組織についてお伝えしました。

6月11日、佐賀市大和町の川上校区。出水期に向け、約60人が特に土砂災害への警戒が必要なエリアをパトロールしていました。

【水上自治会自主防災会 内田秀樹会長】

「いま山の方に見えているブロックを継いであるところが、平成3年に土砂崩れして、のり面工事をしたところ」

参加した60人のほとんどが行政などの職員ではなく、地域住民です。いわゆる“自主防災組織”の活動です。

【アナウンサー】

ここからは取材にあたった川浪さんです。よろしくお願いします。

【川浪記者】

「自主防災組織」、正直あまり聞き慣れない方もいると思いますが、その名の通り、地域住民が自発的に防災活動を行う組織のことです。災害時には個人や行政機関では対応しきれないこともあります。こちらをご覧ください。

1995年・平成7年に発生した阪神・淡路大震災で露呈したのが"行政機関の初動対応の限界″。当時、家屋の倒壊で閉じ込められた人などのうち、消防など行政機関の救助いわゆる"公助″で救われたのはわずか2%ほどで、多くは自力または家族や隣人などによって救助されたといいます。

このように周囲や地域の人たちで助け合うことを“共助”といい、"共助″の要として期待されるのが「自主防災組織」なんです。

ここで気になるのは県内にどれくらいあるのかということです。わかりますか?

A.70

B.850

C.1700

正解はCの1700です。

意外と身近にあるということですね。県内組織率正確には現在、県内には1665の自主防災組織があります。基本的に地域の自治会ごとに組織されるもので、佐賀県の活動カバー率は9割を超えています。また、佐賀県は全国平均の84.7%を上回っています。佐賀は多い方から20番目です。

ただ、平時には特に活動していないところも多く、お住まいの地域に自主防災組織があるか知らないという方も多いと思います。ただ、佐賀市大和町の川上校区は、災害発生時はもちろんですが、起きる前の平時からいかに備えておくかということに重きを置いていました。

27ある自治会のうち、22の自治会で自主防災組織を作っている川上校区。メンバーはあわせて約90人で、それぞれをまとめる本部も設置しています。

【川上校区自主防災会本部 永利洋事務局長】

「うちが進んでいると自慢できることが、要避難者支援カードというものを作っている」

川上校区が独自に作っているというのが高齢者や障害者など災害時に自力で避難するのが難しい人の名簿です。さらに、個人別の連絡先や障害、基礎疾患の有無などより細かな情報まで記載したカードも作り、支援する人に共有されています。

【川上校区自主防災会本部 永利洋事務局長】

「(1人に)支援要員を2~3人つけていざ災害があったときに避難の支援をしていただく。(支援要員が)"間違いなく避難させますよ″という安心感につながっていると思うので、全国トップレベルかはわからないが、いい取り組みをしているかな」

警戒箇所のパトロールなど、まずは被害を出さないための活動に加え、万が一のときには必ず避難できるようにする支援。

川上校区が徹底して自主防災に取り組む背景には、校区のほぼ全域が土砂災害特別警戒区域と洪水氾濫区域だという地形が関係しています。

【川上自主防災会 山領政信会長】

「川があって、山があって、ため池があって、災害的には非常に確率が高いことが言える」

1949年、昭和24年のいわゆるジュディス台風では川上校区を集中豪雨が襲い土石流が発生、多くの家屋が倒壊し18人が命を落としました。

【川上校区自主防災会本部 永利洋事務局長】

「川上校区の特色は北側に山間地域の土砂災害やため池の決壊・崩落、南側はじょうごみたいになっているので、水がすべて集まるような地形」

【アナウンサー】

自分たちの災害リスクをしっかりと理解し、地域で助け合うというのは今後さらに重要になりそうですね。

【川浪記者】

その通りですね。ただ、課題もあって…それは組織の高齢化です。同時に後継者の問題もあります。川上校区自主防災会本部ではメンバーの平均年齢は70歳を超えています。県によりますと県内では同様の課題を抱えている組織も多いということです。

【川上校区自主防災会本部 永利洋事務局長】

「やはり後継者の関係があって、要避難支援者も高齢化しているし、それを支援する支援要員もだんだん、農村部もあるから高齢化していると、“老老支援”みたいになっている」

【川浪記者】

防災を他人事と思わず、まずは自分の住んでいる地域にどのような危険があるかを把握することが重要です。その上で、自分の地域の自主防災組織がどのような活動をしているのかを確認したり、組織がない場合でも普段から近所の人とつながっていたりと、ひとりひとりが“共助”の意識を持つことが災害時に1人でも多くの命を救う近道と言えそうです。

【アナウンサー】

ここまで自主防災組織についてお伝えしました。

|

|

|

- キーワードから探す

佐賀のニュース

特集ニュース

DAILY NEWSランキング

こちらもおすすめ

全国のニュース FNNプライムオンライン

-

【独自】「ナンバーないじゃん!」ウインカー出さずに車線変更や速度超過、強引な割り込みや急ブレーキであおり運転の車も

2025/05/11 (日) 13:00 -

夜明けと共に釣り人が川へ…三重県大紀町の大内山川で“アユの友釣り”解禁 9m程ある長い竿で次々釣り上げる

2025/05/11 (日) 12:43 -

犯行後登校し第一発見者装ったか…70代夫婦が自宅で死亡していた事件 祖父殺害容疑で逮捕の16歳孫は動機話さず

2025/05/11 (日) 12:34 -

「ここでしか味わえない」シロウオを踊り食い!口の中から…どうなった?〈宮城〉

2025/05/11 (日) 12:30 -

目撃情報相次ぐ…“小学校の校庭をシカが横切る”けが人なし〈宮城〉

2025/05/11 (日) 12:30