佐賀のニュース

「一家で満州に渡った」引き揚げも馬賊と出くわし命がけ 基山町の2人の戦争体験【佐賀県】

2025/08/14 (木) 18:18

続いては終戦企画です。今回は、基山町の2人の男性を紹介します。2人が口をそろえるのは、「若い世代への継承」。積極的に講演会などに参加し、自身の経験を伝えています。

【松隈さん】

「私は5歳の時に故郷の基山町を離れ、一家で満州に渡りました」

8月5日に開かれた講演会。基山町に住む戦争体験者が自身のエピソードを語りました。

松隈亞旗人さん87歳。

満州で約3年間過ごし、家族と共に日本へ帰国しました。

【松隈亞旗人さん】

「父はですね。満州製鉄に務めていました。そこの報道班に行ったわけです。要するに宣伝とかするやつ。そこに入ったので、それに一家がついていったということです」

松隈さん一家が渡ったのは、満州国鞍山。

現在の中国遼寧省鞍山市で、当時、製鉄所が栄えた都市でした。

【松隈さん】

「アメリカ軍の空軍基地から度々B29は飛来して、鞍山市にもやって来ようです」

幸いにも、爆撃などの被害を受けなかった松隈さん。

しかし日本の敗戦を機に、満州にいた日本人の運命は大きく変わります。

【松隈さん】

「先生たちずらっと並んでおられましたけれども、(玉音放送)その声が流れ出すと先生たちが泣いておられるんですよ。どうしてそんな風に先生たちがされていたのかなっていうのが分かったのはずいぶん後ですが」

終戦の翌年、松隈さんは満州から命がけで引き揚げることになります。

飢えや寒さで命を落とす人も多く、親と生き別れた子どもたちは、中国残留孤児としての運命をたどりました。

【松隈さん】

「何日かかったのか分かりませんし、どのくらいの距離があったのかも分かりませんが、そこをですね、毎日毎日東に向かって貨物列車が進んでいた」

陸路での移動中、馬賊と出くわし、危険を感じたこともあったと言います。

【松隈さん】

「だーっとくるわけですよ集団が。馬です。土煙を上げて。それがあったらすぐに合図があって子どもたちや女の人はむしろ(敷物)の下に隠れました」

難を逃れ、葫芦島から船で博多港に向かった松隈さん一家。

あと1年遅れていたら、無事に帰国できたか分からなかったと言います。

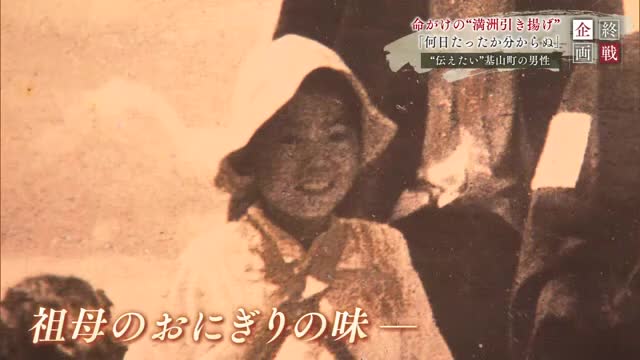

基山町に戻ってきた時の写真が残されています。

「これは私です。小学3年生」

1946年8月7日、写真には、着の身、着のまま帰国した家族の姿がありました。

白米が主食ではなかった、満州での生活。

祖母のおにぎりの味が日本に帰ってきたという“安心感”を呼び起こしました。

【松隈さん】

「祖母が白いご飯を取り出して、梅干を入れて、握り飯をつくってくれたんです。それを食べたことは一生忘れないと思うほど美味しかったですね」

戦後80年。今、平和についてあらためて向き合う必要があると語ります。

【松隈さん】

「当たり前の日常の生活が当たり前にできること。僕はこう小さい話になりますが、それが平和かなと考えたりします。これからもずっと続けてほしい。こういう講演会とか何とかをね。しかしこれはだんだんそれを話す人が少なくなっていくと思いますからね。機会がなくなるんじゃないでしょうか。だから今いろんなことを聞いたものをちゃんと自分のものとして、次の世代の若者や子どもたちに少しでも継承していく人がいたらいいなと、また継承していかねばならないと思います。私も含めて」

長登志雄さん90歳。基山町で生まれ育ちました。

【長さん】

「私はちょうど町の真ん中ですから、お宮があって、お寺があってですね、そこに疎開して勉強ですね」

しかし、空襲警報が鳴るたび、防空壕に逃げていたため、当時、十分に勉強できる状態ではありませんでした。

【長さん】

「機銃掃射というのは、ちょっとはもうやっぱ低く飛んできてですねバババと打って、それで怖かったですね。子供の時はもう逃げるのが精一杯ですね。あの防空頭巾被ってですね」

終戦時、10歳だった長さん。

玉音放送を聞いた当時、周りの大人たちの反応を今でも覚えています。

【長さん】

「大人の人も安心してですね。ああもう私たちもうもう防空壕に入らんでよかぞーち、もうこれで終わったぞーち、って言われたことがありましたね」

戦後80年、徐々に戦争を知る世代が少なくなってきたことを長さんはこう語ります。

【長さん】

「どこでも一緒ですけど、やっぱりこれは、戦争だけは絶対しちゃいかんですね。だんだん戦争を知った人が経験者が少なくなってきたけんですね、それだけはやっぱりずっと今からの若い人にも伝えていかにゃいかんと思いますね、私は」

【松隈さん】

「私は5歳の時に故郷の基山町を離れ、一家で満州に渡りました」

8月5日に開かれた講演会。基山町に住む戦争体験者が自身のエピソードを語りました。

松隈亞旗人さん87歳。

満州で約3年間過ごし、家族と共に日本へ帰国しました。

【松隈亞旗人さん】

「父はですね。満州製鉄に務めていました。そこの報道班に行ったわけです。要するに宣伝とかするやつ。そこに入ったので、それに一家がついていったということです」

松隈さん一家が渡ったのは、満州国鞍山。

現在の中国遼寧省鞍山市で、当時、製鉄所が栄えた都市でした。

【松隈さん】

「アメリカ軍の空軍基地から度々B29は飛来して、鞍山市にもやって来ようです」

幸いにも、爆撃などの被害を受けなかった松隈さん。

しかし日本の敗戦を機に、満州にいた日本人の運命は大きく変わります。

【松隈さん】

「先生たちずらっと並んでおられましたけれども、(玉音放送)その声が流れ出すと先生たちが泣いておられるんですよ。どうしてそんな風に先生たちがされていたのかなっていうのが分かったのはずいぶん後ですが」

終戦の翌年、松隈さんは満州から命がけで引き揚げることになります。

飢えや寒さで命を落とす人も多く、親と生き別れた子どもたちは、中国残留孤児としての運命をたどりました。

【松隈さん】

「何日かかったのか分かりませんし、どのくらいの距離があったのかも分かりませんが、そこをですね、毎日毎日東に向かって貨物列車が進んでいた」

陸路での移動中、馬賊と出くわし、危険を感じたこともあったと言います。

【松隈さん】

「だーっとくるわけですよ集団が。馬です。土煙を上げて。それがあったらすぐに合図があって子どもたちや女の人はむしろ(敷物)の下に隠れました」

難を逃れ、葫芦島から船で博多港に向かった松隈さん一家。

あと1年遅れていたら、無事に帰国できたか分からなかったと言います。

基山町に戻ってきた時の写真が残されています。

「これは私です。小学3年生」

1946年8月7日、写真には、着の身、着のまま帰国した家族の姿がありました。

白米が主食ではなかった、満州での生活。

祖母のおにぎりの味が日本に帰ってきたという“安心感”を呼び起こしました。

【松隈さん】

「祖母が白いご飯を取り出して、梅干を入れて、握り飯をつくってくれたんです。それを食べたことは一生忘れないと思うほど美味しかったですね」

戦後80年。今、平和についてあらためて向き合う必要があると語ります。

【松隈さん】

「当たり前の日常の生活が当たり前にできること。僕はこう小さい話になりますが、それが平和かなと考えたりします。これからもずっと続けてほしい。こういう講演会とか何とかをね。しかしこれはだんだんそれを話す人が少なくなっていくと思いますからね。機会がなくなるんじゃないでしょうか。だから今いろんなことを聞いたものをちゃんと自分のものとして、次の世代の若者や子どもたちに少しでも継承していく人がいたらいいなと、また継承していかねばならないと思います。私も含めて」

長登志雄さん90歳。基山町で生まれ育ちました。

【長さん】

「私はちょうど町の真ん中ですから、お宮があって、お寺があってですね、そこに疎開して勉強ですね」

しかし、空襲警報が鳴るたび、防空壕に逃げていたため、当時、十分に勉強できる状態ではありませんでした。

【長さん】

「機銃掃射というのは、ちょっとはもうやっぱ低く飛んできてですねバババと打って、それで怖かったですね。子供の時はもう逃げるのが精一杯ですね。あの防空頭巾被ってですね」

終戦時、10歳だった長さん。

玉音放送を聞いた当時、周りの大人たちの反応を今でも覚えています。

【長さん】

「大人の人も安心してですね。ああもう私たちもうもう防空壕に入らんでよかぞーち、もうこれで終わったぞーち、って言われたことがありましたね」

戦後80年、徐々に戦争を知る世代が少なくなってきたことを長さんはこう語ります。

【長さん】

「どこでも一緒ですけど、やっぱりこれは、戦争だけは絶対しちゃいかんですね。だんだん戦争を知った人が経験者が少なくなってきたけんですね、それだけはやっぱりずっと今からの若い人にも伝えていかにゃいかんと思いますね、私は」

|

|

|

- キーワードから探す

佐賀のニュース

特集ニュース

DAILY NEWSランキング

こちらもおすすめ

全国のニュース FNNプライムオンライン

-

【記録的大雨】熊本県内の安否不明者2人 捜索中に下流の熊本市南区の緑川から遺体発見 15日は約300人態勢で一斉捜索

2025/08/14 (木) 22:20 -

鹿児島・種子島で住宅火災相次ぐ

2025/08/14 (木) 22:10 -

夏の「二十歳のつどい」 ふるさとで迎える大人の第一歩 豪雪地帯の岩手・西和賀町

2025/08/14 (木) 22:00 -

「暑くてうんざり」新潟県内広く“真夏日”に 15日は大雨の地域も…気温高い状態続く見込み 熱中症などに注意を

2025/08/14 (木) 22:00 -

【甲子園】関東第一に敗れた中越ナイン“最後のミーティング” 初戦敗退に悔しさも「ここまで来られたのはみんなのおかげ」 感謝伝え合う

2025/08/14 (木) 22:00